Newsletter Februar 2026

NEUES AUS DEM LABOR

Neu am IMD: Leptin-Messung im Serum

Leptin ist ein von Adipozyten gebildetes Hormon, das wesentlich an der Steuerung von Hunger, Energieverbrauch und Körpergewicht beteiligt ist. Die Bestimmung der Leptinkonzentration im Serum ermöglicht die Einschätzung der individuellen Stoffwechselregulation und kann Hinweise auf Zustände wie Leptin-Resistenz oder andere hormonelle Dysbalancen geben, insbesondere im Kontext von Adipositas und Gewichtsregulationsstörungen. Der Parameter ist nun am IMD etabliert (1x GOÄ 29,14 Euro, keine Kassenleistung).

4. IMD-Kongress „Herz- und Gefäßgesundheit – über den Tellerrand hinaus“

Unsere Referenten zeigen in Ergänzung leitliniengerechter Therapien neue Vorsorge- und Behandlungskonzepte auf, die bisher nicht im Fokus stehen, trotz ausgezeichneter wissenschaftlicher Grundlage. Dabei geht es z.B. um den Einfluss des vegetativen Nervensystems, des Hormonsystems, toxischer Metalle und des Mikrobioms auf unser Herz und unsere Blutgefäße. Aus diesen Zusammenhängen ergeben sich ganzheitliche und individualisierte Präventions- und Therapieansätze rund um Ernährung, Bewegung, Vermeidung von Umweltbelastungen, Entgiftung und Mikronährstoffversorgung. Hier gibt es eine sehr gute Studienlage, die nun Eingang findet in die tagtägliche Praxis der Patientenversorgung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am 17./18. April in Berlin (Link zu Programm und Anmeldung).

LABORPARAMETER – NEU ERKLÄRT

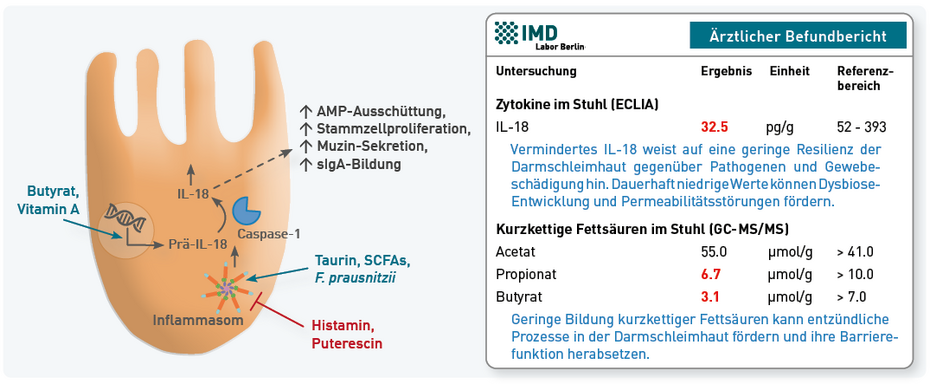

IL-18 im Stuhl, Funktionsmarker der Darmschleimhaut

Interleukin-18 (IL-18) wird im Gegensatz zu anderen Interleukinen konstitutiv von Darmepithelzellen ausgeschüttet. Es fördert die Epithelregeneration und die Produktion von Muzin, sekretorischem IgA und antimikrobiellen Peptiden. Auf diese Weise reguliert IL-18 die Zusammensetzung der Mikrobiota und die Darmbarrierefunktion mit. Niedrige Werte im Stuhl weisen auf verminderte Resilienz der Darmschleimhaut, Dysbiose und Permeabilitätsstörungen hin – nicht selten im Zusammenhang mit einem Mangel an kurzkettigen Fettsäuren (insbesondere Butyrat). Erhöhtes Il-18 spricht dagegen für ein proinflammatorisches Geschehen. IL-18 im Stuhl eignet sich damit als Marker zur differenzierten Beurteilung der Schleimhautfunktion und der entzündlichen Aktivität im Darm. Weiterführende Details finden Sie in unserer Diagnostik-Information (Link zum PDF).

DIE FRAGE AUS DER PRAXIS

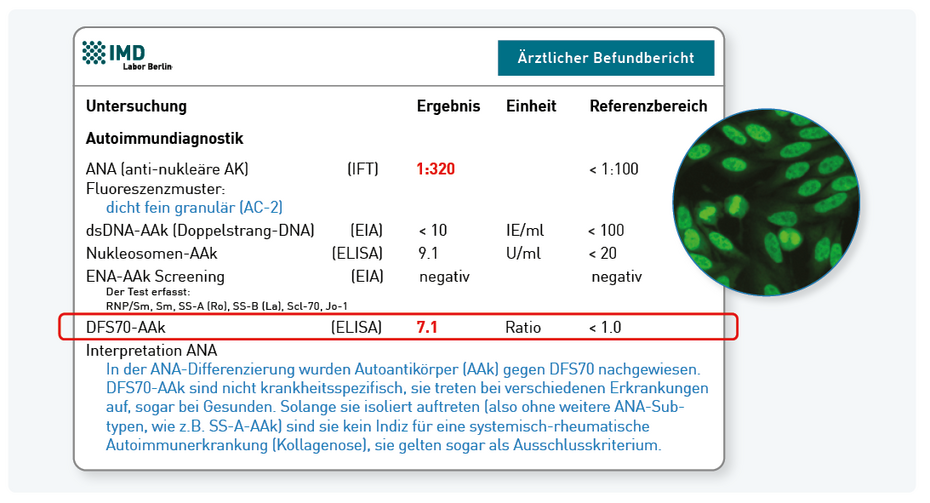

Bedeutet ein positiver ANA immer die Diagnose „Rheuma“?

ANA (anti-nukleäre Antikörper) gelten als diagnostische Marker-Antikörper für systemische rheumatische Autoimmunerkrankungen (Kollagenosen). Diese Autoantikörper sind jedoch nicht spezifisch, was bedeutet, dass sie auch bei Personen ohne rheumatische Erkrankung vorkommen können. Zur Einordnung des Laborbefundes ist es wichtig, neben dem ANA-Titer auch das Fluoreszenzmuster des ANA zu beachten. Eines der häufigsten Muster ist das sogenannte „dicht fein granuläre“ Muster (AC-2). Es wird durch Antikörper gegen das Protein DFS70 verursacht. Diese ANA sind nicht krankheitsspezifisch und kommen bei gesunden Menschen sogar häufiger vor als bei Patienten mit entzündlich-rheumatischen Autoimmunerkrankungen. Werden ausschließlich DFS70-Antikörper nachgewiesen, ohne weitere für Kollagenosen typische ANA (zum Beispiel dsDNA-Antikörper) und ohne passende Beschwerden, spricht der Befund eher gegen das Vorliegen einer Kollagenose! Daher dürfen positive ANA nicht automatisch als „Rheuma“ interpretiert werden, sondern sollten immer ihrem Fluoreszenzmuster entsprechend differenziert werden.

WISSENSCHAFT AM IMD

Systemische Metallbelastung bei revisionspflichtigen Endoprothesen

Eine Studie der Charité unter Beteiligung des IMD zeigt, dass Personen, die sich der Revision einer Knieendoprothese unterziehen müssen, signifikant erhöhte Metallkonzentrationen (Kobalt, Chrom, Titan, Niob und Zirkonium) im EDTA-Vollblut aufweisen (Link zur Originalarbeit). Dabei waren bei Versagen gekoppelter (constrained) Implantate die Metallspiegel höher als bei ungekoppelten Prothesen. Insgesamt belegt die Studie eine systemische Metallbelastung bei fehlgeschlagenem Kniegelenkersatz, weist jedoch darauf hin, dass klinisch relevante Grenzwerte und biologische Auswirkungen weiter untersucht werden müssen.

FÜR SIE GELESEN

Lipopolysaccharid-bindendes Protein (LBP) im Serum als Frühmarker „metabolischer Endotoxämie“

Eine japanische Studie zeigt, dass die am LBP erkennbare Endotoxämie die Entwicklung eines metabolischen Syndroms vorhersagen kann (Tomooka et al., J Epidemiol. 2024; 34: 1–7). Untersucht wurden rund 1900 Personen mittleren Alters, die zu Studienbeginn nicht an metabolischem Syndrom litten. Sie wurden nach ihrer LBP-Konzentration im Serum in Quartile eingeteilt. Im fünfjährigen Beobachtungszeitraum entwickelten 159 Teilnehmende ein metabolisches Syndrom. Auffällig war dabei der signifikante Anstieg der Inzidenz in den zu Studienbeginn höheren LBP-Quartilen. Auch multivariat adjustiert war anfänglich höheres LBP im Serum über den Fünfjahreszeitraum mit einem erhöhten Risiko für metabolisches Syndrom assoziiert. Diese Ergebnisse untermauern die Bedeutung von LBP als Marker einer aus dem Darm herrührenden systemischen LPS-Exposition („low-grade endotoxemia“). Eingebunden in die Entzündungsantwort stellt LBP ein potentielles Regulationsglied der Achse zwischen Darmbarriere, chronischer Inflammation und Insulinresistenz dar. In der klinischen Praxis könnte die Bestimmung von LBP im Serum daher präventive Maßnahmen unterstützen, bei metabolisch Gesunden die Entwicklung einer metabolischen Endotoxämie aufzuhalten.

Kalorienrestriktion und Telomere – was bedeutet das für Prävention und „Healthy Aging“?

Eine Studie untersuchte den Effekt einer moderaten Kalorienreduktion (ca. 25 % weniger Energie) bei gesunden, nicht-adipösen Erwachsenen auf Alterungsprozesse (Hastings et al., Aging Cell. 2024; 23: e14149). Die biologische Alterung wurde nach 12 und 24 Monaten anhand der Telomerlängen sowie über einen DNA-Methylierungs-basierten Telomer-Algorithmus (DNAmTL) objektiviert. Die Ergebnisse zeigen ein phasenabhängiges Bild: Im ersten Jahr (mit Gewichtsabnahme) fand sich in der Standardanalyse kein klarer Unterschied zur Kontrollgruppe; bei stärker umgesetzter Restriktion war sogar eine stärkere Verkürzung der DNAmTL erkennbar. Im darauffolgenden Jahr (Gewicht eher stabil) ging die Kalorienrestriktion zwar tatsächlich mit geringerer Telomerverkürzung einher, doch ergab sich über den Beobachtungszeitraum von 24 Monaten kein eindeutiger Nettoeffekt. Damit bleibt die Frage offen, ob der im zweiten Jahr beobachtete günstige Effekt in den Folgejahren persistiert und eine langfristige Kalorienrestriktion die biologische Alterung nachhaltig verlangsamen kann. Zur Einschätzung von Alterungsprozessen über Labormarker eignet sich in der klinischen Praxis eine Kombination der Telomerlängen-Bestimmung mit Entzündungsmarkern (z.B. hsCRP, IL-6), Longevity Biomarkern wie GDF-15 und alpha-Klotho sowie kardiometabolischen Parametern wie LDL-Cholesterin, HbA1c, AGE´s und HOMA-Index.

FORTBILDUNGEN

Online-Seminare | ||

|---|---|---|

| 25.02.2026 18 - 20 Uhr | Longevity/Gesund altern – bewährte und neue Labordiagnostik Programm und Anmeldung | Dr. rer. nat. Anne Schönbrunn Dr. med. Volker von Baehr |

| 18.03.2026 18 - 20 Uhr | Herzgesund durch Laborwissen: Neue Wege der Prävention Programm und Anmeldung | Prof. Dr. med. Oliver Frey |

| 22.04.2026 18 - 20 Uhr | Mehr als Knochendichte: Osteoporose – Update zu metabolischen Einflussfaktoren, Stoffwechsel, Hormonen und Mikronährstoffen Programm und Anmeldung | Prof. Dr. med. Berthold Hocher |

| 29.04.2026 18 - 20 Uhr | Komplementäre Behandlungsstrategien in der Onkologie Programm und Anmeldung | Dr. med. Axel Widing Dr. rer. nat. Cornelia Doebis Andrea Thiem |

| 20.05.2026 18 - 20 Uhr | Zelluläre Immunprofile bei angeborenen und erworbenen Immundefekten, Autoimmunerkrankungen und chronischen Infektionen – Vorstellung von klassischen Befundkonstellationen Programm und Anmeldung | Dr. rer. nat. Cornelia Doebis Dr. med. Volker von Baehr |

| 03.06.2026 18 - 20 Uhr | Die Bedeutung von Selen in der Prävention altersassoziierter Erkrankungen – klinische Daten, Pathomechanismen und aussagekräftige Labordiagnostik Programm und Anmeldung | Prof. Dr. Lutz Schomburg Dr. rer. nat. Katrin Huesker |

| 10.06.2026 18 - 20 Uhr | Wieviel Training ist gesund? Was Blut- und Urinwerte über Belastung und Regenerationsfähigkeit verraten Programm und Anmeldung | Andrea Thiem Dipl.-Biochem. Christine Lenz Dr. rer. nat. Katrin Huesker |

| 09.09.2026 18 - 20 Uhr | Wenn die Gelenke schmerzen - Differentialdiagnostik bei Arthralgien Programm und Anmeldung | Prof. Dr. med. Oliver Frey Dr. rer. nat. Brit Kieselbach |

Neu aufgezeichnete Webinare | ||

|---|---|---|

| Jan 2026 | Metalle, GPCR-Autoantikörper und Herzgesundheit zur Aufzeichnung | Prof. Dr. med. Berthold Hocher |

Präsenz-Fortbildungen | ||

|---|---|---|

| 07.03.2026 in Rostock | Psyche trifft Immunsystem Programm und Anmeldung | IMD Berlin MVZ |

| 21.03.2026 in Berlin | MitoBiom-Konzept: Stille Entzündungen stoppen – Chronische Erkrankungen ursächlich behandeln Programm und Anmeldung | TISSO Naturprodukte GmbH |

| 17.-18.04.2026 in Berlin | IMD-Jahreskongress 2026: Herz- und Gefäßgesundheit – über den Tellerrand hinaus Programm und Anmeldung | IMD Berlin MVZ |

| 08.- 09.05.2026 in Leipzig | 17. Jahrestagung der DEGUZ: Knochen und Regeneration im Kontext der Umwelt-ZahnMedizin Programm und Anmeldung | Deutsche Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin e.V. |

| 06.06.2026 in Warnemünde | 9. Rostocker Tag „Mitochondriale Medizin für die Praxis“ Programm und Anmeldung | Dr. med. Bernd-Michael Löffler Wolfgang Bönsch |

Kurse und Curricula | ||

|---|---|---|

| Ausbildung zum Therapeuten für Funktionelle Medizin Termine und Anmeldung | Europäische Gesellschaft Funktionelle Medizin e.V. | |

| Basisausbildung zum Orthomolekular-Therapeuten Termine und Anmeldung | Forum Orthomolekulare Medizin in Prävention und Therapie e.V. | |

| DEGUZ Kompakt-Curriculum Umwelt-ZahnMedizin & Umwelt-ZahnTechnik Termine und Anmeldung | Deutsche Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin e.V. | |

| Kairos-Inspirationstage: Erfüllung und Selbstbestimmung im Heilberuf Termine und Anmeldung | Kairos – Institution für medizinische und persönliche Transformation | |

| Multisystemerkrankungen Termine und Anmeldung | Akademie für Funktionsbezogene Medizin Dr. Marco Schmidt | |

| Weiterbildung der Ärztegesellschaft für Klinische Metalltoxikologie (KMT) „KMT-Curriculum“ Programm und Anmeldung | Ärztegesellschaft für Klinische Metalltoxikologie e.V. | |

Informationen zu Programm und Referenten/innen sowie zur Anmeldung für diese und weitere Fortbildungen finden Sie unter: Fortbildungen

REDAKTION UND INHALTLICHE BETREUUNG

Dr. med. Volker von Baehr (v.vonbaehr@imd-berlin.de)

Dr. rer. nat. Cornelia Doebis (Biomarker & Durchflusszytometrie - c.doebis@imd-berlin.de)

Prof. Dr. med. Oliver Frey (Immundefektdiagnostik & Immunphänotypisierung - o.frey@imd-berlin.de)

Prof. Dr. med. Berthold Hocher (Endokrinologie - b.hocher@imd-berlin.de)

Dr. rer. nat. Katrin Huesker (Spurenelemente & Metalle - k.huesker@imd-berlin.de

Dr. rer. nat. Brit Kieselbach (Autoimmunologie - b.kieselbach@imd-berlin.de/span>)

Siba Alkhaddour, Ärztin (Allergie - s.alkhaddour@imd-berlin.de)

Dr. rer. nat. Christiane Kupsch (Mikrobiomanalytik - c.kupsch@imd-berlin.de)

Dr. rer. nat. Bella Roßbach (Neuroendokrinoimmunologie - b.rossbach@imd-berlin.de)

Dr. rer. nat. Anne Schönbrunn (Funktionelle Immundiagnostik - a.schoenbrunn@imd-berlin.de)

Dr. rer. nat. Sabine Schütt (Immungenetik - s.schuett@imd-berlin.de)

Andrea Thiem, Praktische Ärztin (Mikrobiom & Orthomolekulare Medizin - a.thiem@imd-berlin.de)