Häufig gestellte Fragen (FAQ)

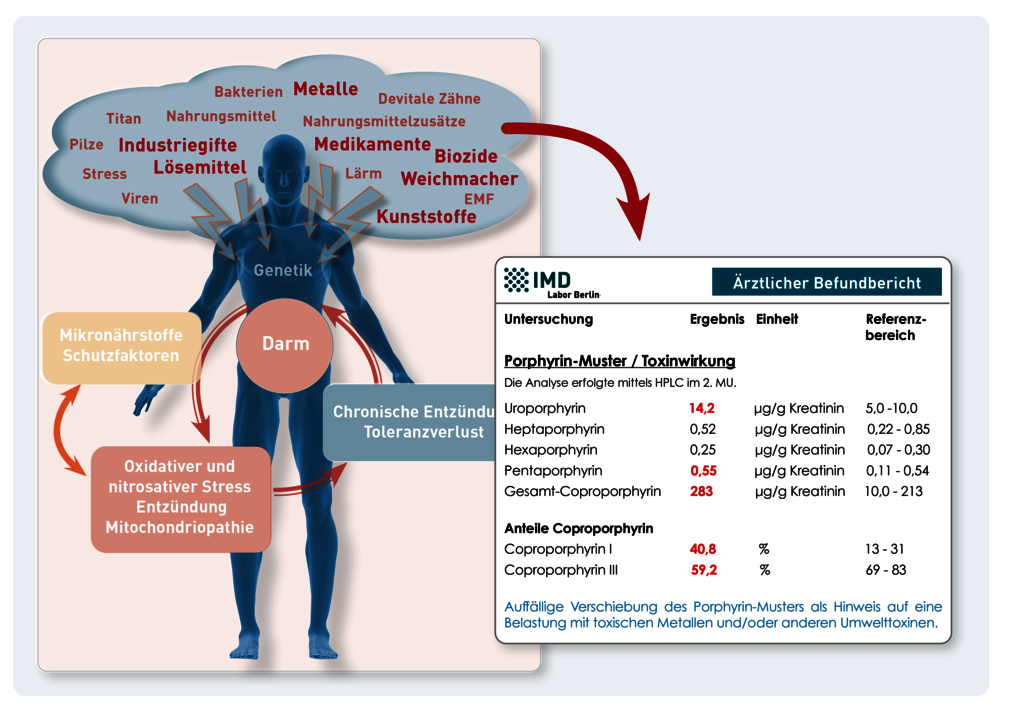

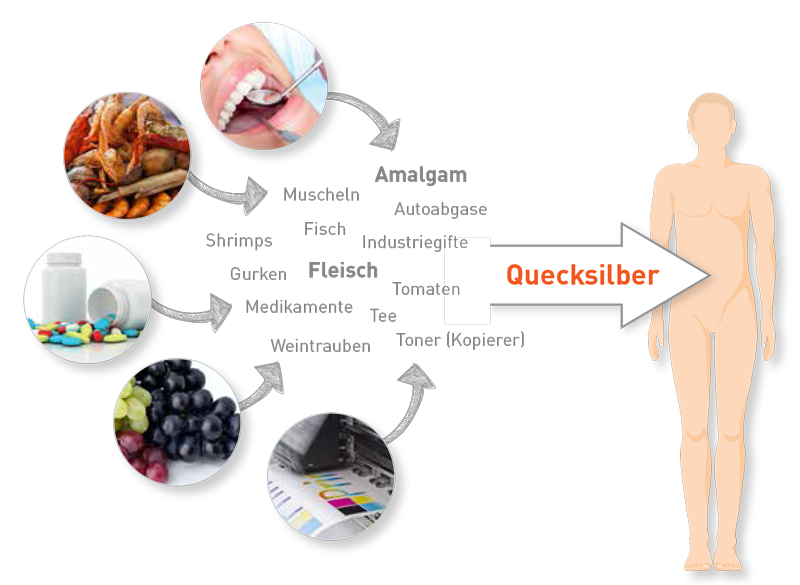

Das Porphyrin-Muster im 2. Morgenurin ist ein Biomarker für die aktuelle Belastung mit Umwelttoxinen. Hintergrund dafür ist, dass toxische Metalle, Pestizide, Flammschutzmittel und andere Fremdstoffe Enzyme des Hämstoffwechsels stören, wodurch die Ausscheidung der entstehenden Metabolite (so genannter Porphyrine) verändert wird. Das im 2. Morgenurin gemessene Porphyrin-Muster ist als Screening geeignet, über das Patienten erkannt werden können, die in besonderem Maße von Belastung mit Umwelttoxinen betroffen sind. Gleichzeitig eignet sich das Porphyrin-Muster als Verlaufsparameter, um therapeutische Maßnahmen wie die Expositionsminderung und die Unterstützung der Entgiftung zu monitoren. Weitere Hintergrundinformationen und praktische Details finden Sie in unserer Diagnostik-Information (Link zum PDF). Zu beachten ist, dass sich das Porphyrin-Muster im 2. Morgenurin nicht zur Diagnostik genetisch bedingter Porphyrien eignet, deren Diagnostik sich in Indikation und Untersuchungsmaterial (24h-Sammelharn bzw. Stuhl) unterscheidet.

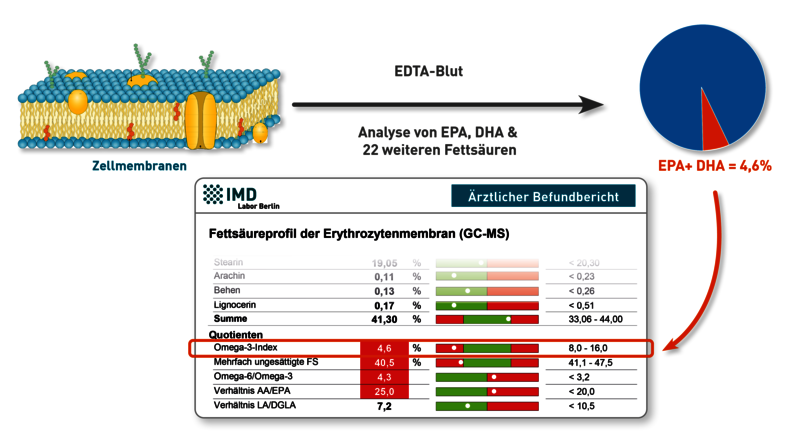

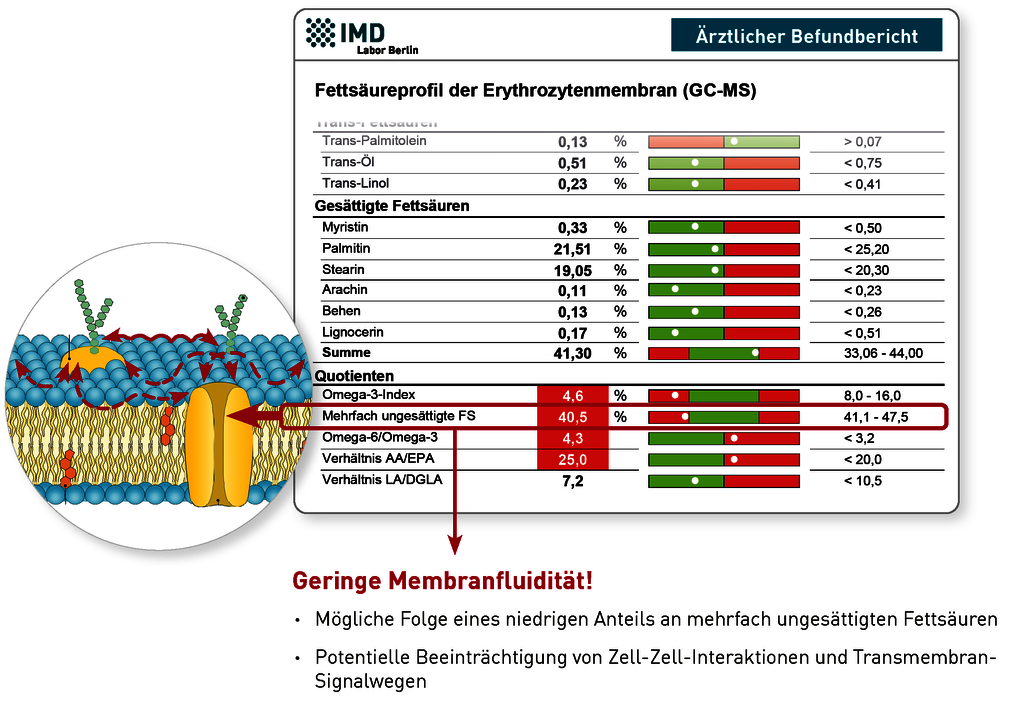

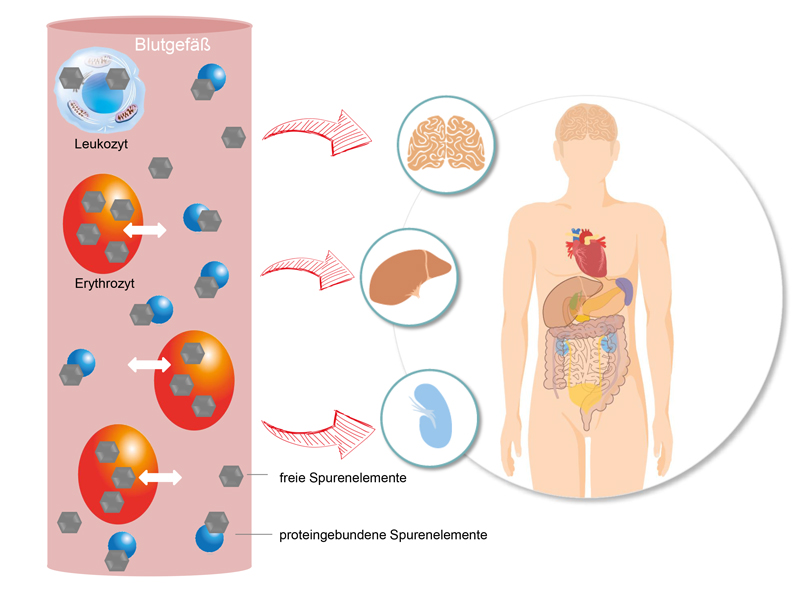

Ja – aber nur dann, wenn in den zu vergleichenden Laboren dasselbe Spektrum an Fettsäuren gemessen wird. Der Omega 3-Index berechnet sich nämlich nicht allein aus EPA und DHA, sondern als prozentualer Anteil dieser beiden Fettsäuren an allen langkettigen Fettsäuren. Vergleichbar sind die Ergebnisse des Omega 3-Index also immer dann, wenn tatsächlich das gleiche Set der langkettigen Fettsäuren gemessen wird, also die Bezugsgröße 100% identisch ist. Das am IMD gemessene Spektrum entspricht exakt den Fettsäuren, die im Rahmen der Studien zum Omega 3-Index gemessen wurden (u. a. von Schacky und Harris, 2007). Sogar bei dem kleinen Profil „Omega 3-Index“ werden für die Berechnung im Hintergrund alle diese Fettsäuren analysiert, auch wenn auf dem Laborbefund nur EPA und DHA übermittelt werden. Das zweite wichtige Kriterium für die Vergleichbarkeit ist das Untersuchungsmaterial: Der Omega 3-Index muss aus EDTA-Blut gemessen werden, weil nur die Fettsäuren der Erythrozytenmembranen Aussagen über den langfristigen Versorgungsstatus erlauben. Plasma, Serum oder Vollblut sind nicht vergleichbar. Am IMD erfolgt die Analyse der langkettigen Fettsäuren ausschließlich aus venös entnommenem EDTA-Blut. Auf der Grundlage dieser entscheidenden Merkmale – dem Fettsäurespektrum und der Analyse dieser Fettsäuren in der Erythrozytenmembran – ist der, am IMD Berlin ermittelte, Omega 3-Index mit Befunden aus Laboren vergleichbar, die nach denselben Kriterien arbeiten.

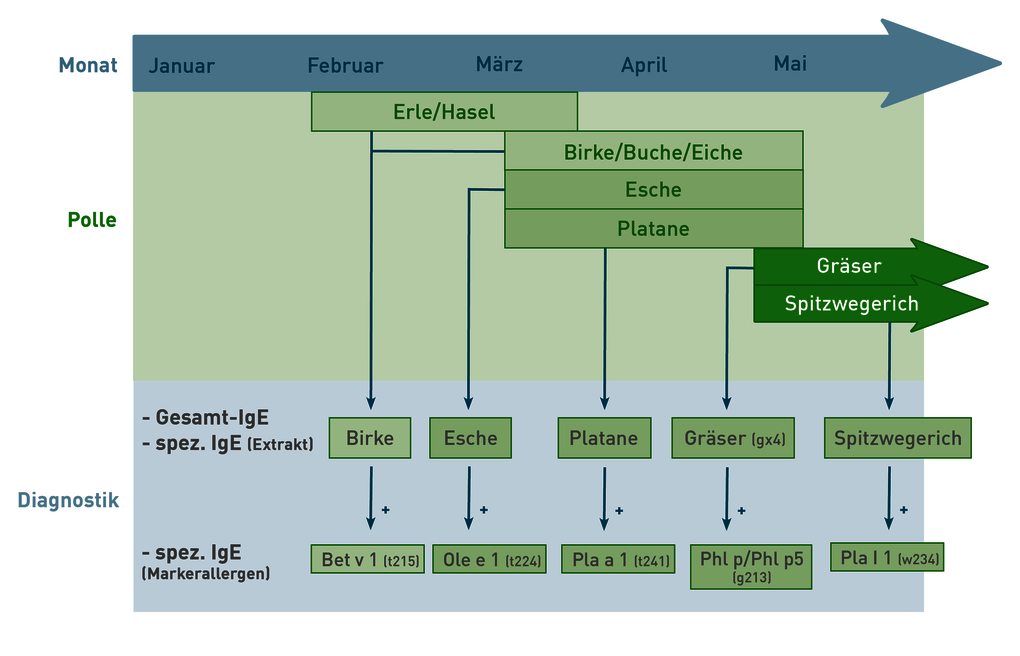

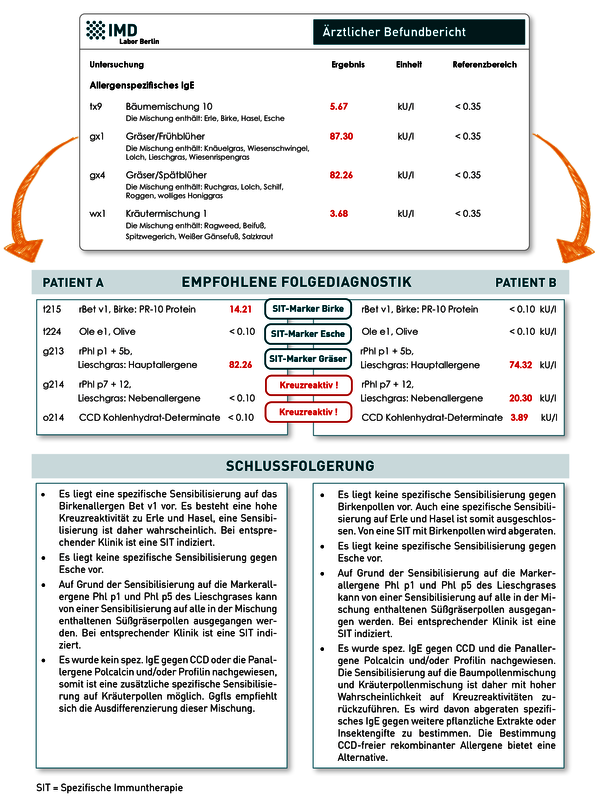

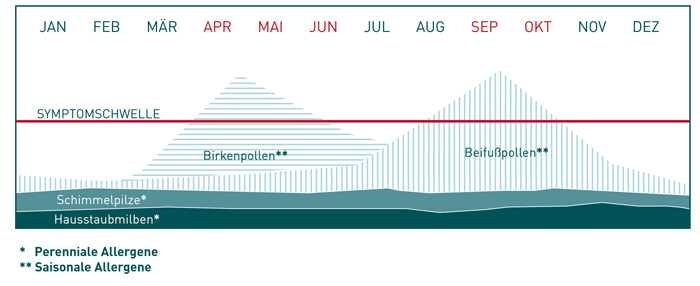

Bei Verdacht auf allergische Rhinitis oder Konjunktivitis im Frühjahr wird zur Diagnosestellung die Bestimmung von spezifischem IgE gegen potenzielle Allergene empfohlen. Gleichzeitig ist es ratsam, das Gesamt-IgE zu bestimmen, um die Ergebnisse besser interpretieren zu können. Ein Anteil an spezifischem IgE von mindestens 1% deutet in der Regel auf eine klinische Relevanz hin. Zu den Hauptauslösern gehören Baumpollen von Birken- und Buchengewächsen (wie Erle, Hasel, Birke, Buche und Eiche), deren Blütezeit bereits im Februar beginnt und bis in den Mai dauern kann. Da die Reaktion auf diese Pollen auf ein homologes Protein der PR-10 Protein-Familie zurückzuführen ist, ist die Bestimmung von spezifischem IgE gegen Birkenpollen in der Regel ausreichend. Alternativ können auch Platanen- und Eschenpollen ähnliche Symptome auslösen und sollten daher berücksichtigt werden. Die Saison der Süßgräser beginnt in der Regel Anfang Mai und umfasst Gräser wie Lieschgras, Roggen, Weizen, Gerste, Hafer und verschiedene Wiesen- und Feldgräser. Aufgrund großer Homologien zwischen diesen Gräsern reicht die Untersuchung von spezifischem IgE gegen eine Gräsermischung (gx4) oder ein repräsentatives Gras wie Lieschgras oder Roggen aus. Die Blütezeit von Spitzwegerich beginnt ebenfalls im Mai und erstreckt sich bis in den Sommer hinein. Da Pollenallergiker häufig gegen mehrere Pollen sensibilisiert sind, kann zur Erhöhung der Spezifität die zusätzliche Bestimmung von spezifischem IgE gegen bestimmte Markerallergene empfohlen werden. Ein positives Ergebnis auf diese Allergene deutet auf eine spezifische Sensibilisierung hin und kann eine Indikation für eine spezifische Immuntherapie sein (siehe Musterbefund). Zur Anforderung der Allergiediagnostik verwenden Sie bitte unseren Allergieschein (Link zum PDF).

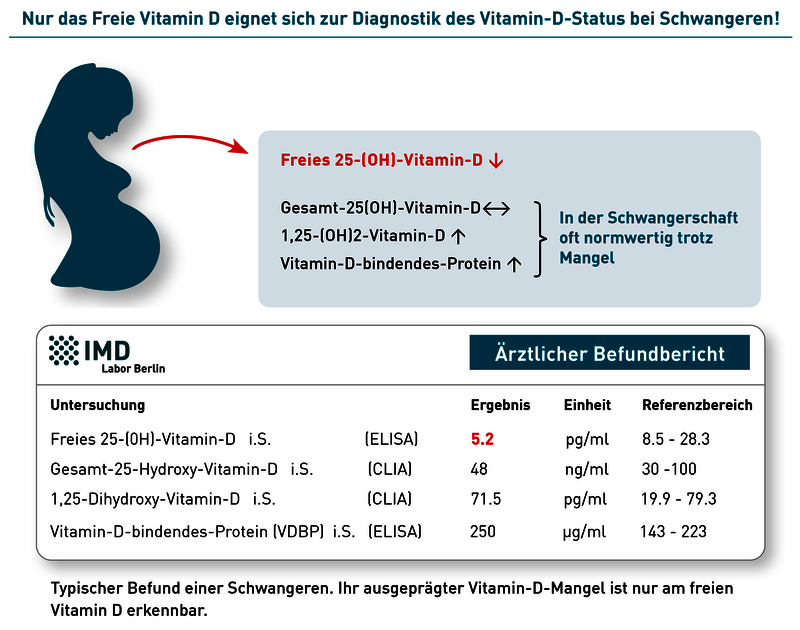

Während der Schwangerschaft ist der Vitamin-D-Status von besonderer Bedeutung für die Gesundheit von Mutter und Kind. Unzureichende Versorgung ist ein Risikofaktor für Schwangerschaftshypertonie und -diabetes sowie für Frühgeburt, Wachstumsstörungen, niedriges Geburtsgewicht, erhöhte perinatale Mortalität und Morbidität (z. B. schlechtem APGAR-Score) und für die Entwicklung des metabolischen Syndroms im Erwachsenenalter.

Das erforderliche Monitoring des Vitamin-D-Status erfolgt idealerweise durch Messung von freiem 25(OH)-Vitamin-D und 1,25-(OH)2-Vitamin-D vor geplanter Schwangerschaft, in der Frühschwangerschaft und im letzten Trimenon. Wichtig ist die Messung von freiem Vitamin D, da es das biologisch aktive 25(OH)-Vitamin-D widerspiegelt und dieser Messwert – anders als das Gesamt-25(OH)-Vitamin-D – in der Schwangerschaft nicht Östradiol-bedingt fälschlich eine gute Versorgung vortäuscht. Östradiol, das in der Schwangerschaft deutlich ansteigt, ist einer der stärksten Stimuli für die Synthese von Vitamin D Bindungsprotein (VDBP) in der Leber. Die VDBP-Serumkonzentration wiederum beeinflusst die Menge an Gesamt-(OH)-Vitamin-D im Blut. Gesamt-25(OH)-Vitamin-D kann daher in der Schwangerschaft Östradiol-bedingt konstant auf einem guten Niveau bleiben, auch wenn das bioverfügbare freie 25(OH)-Vitamin-D deutlich zurückgeht und eine Mangelsituation entsteht. Dieser Zusammenhang zeigt den besonderen Wert des Östradiol-unabhängigen, freien 25(OH)-Vitamin-D in der Schwangerschaft.

Eine weitere wenig beachtete Besonderheit in der Schwangerschaft ist der Anstieg von 1,25-(OH)2-Vitamin-D. Er ist auf die plazentale Expression der 1-alpha-Hydroxylase zurückzuführen, ein Enzym, das die in höheren Konzentrationen sonst nur in der Niere vorkommt. Dies hat zur Folge, dass die 1,25-(OH)2-Vitamin-D-Spiegel bei Schwangeren etwa doppelt so hoch sind wie bei Frauen, die nicht schwanger sind. In anderen Worten: Für die Allgemeinbevölkerung normwertige Vitamin-D-Parameter können bei Schwangeren mit einer Vitamin-D-Unterversorgung verbunden sein. Nur freies Vitamin D beschreibt auch bei Schwangeren zuverlässig den Vitamin D Status.

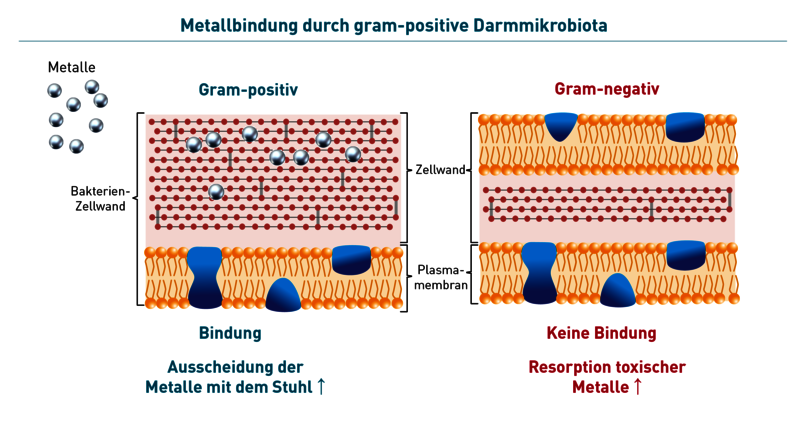

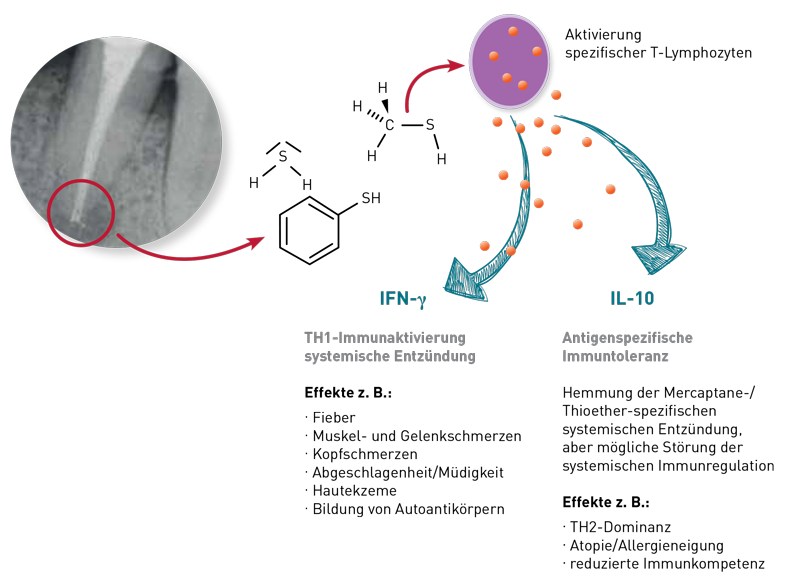

Gram-positive Bakterien binden Metalle besser als gram-negative Bakterien – sie adsorbieren sie auf ihrer Oberfläche. Ein höheres Vorkommen gram-positiver Bakterien führt daher zu einer verbesserten Metallausscheidung mit dem Stuhl. Entsprechend wird eine geringere systemische Aufnahme bei gegebener Metallexposition beobachtet. Zu den gram-positiven Bakterien gehören Bifidobakterien, Lactobazillen, Faecalibacterium prausnitzii u.v.m. (hier im Laborbefund markiert). Der Einsatz gram-positiver Probiotika zur Reduktion der Metallaufnahme wurde bereits in einzelnen kleineren Studien mit positiven Ergebnissen untersucht. Proteobakterien, wie z.B. E.coli, Shigellen und Enterobacteriaceae gehören zu den gram-negativen Bakterien, die Metalle schlechter binden und dadurch einen Vermehrungsvorteil gegenüber den gram-positiven Bakterien haben. Es kommt also nicht nur zur erhöhten Aufnahme von Metallen ins Blut, sondern auch im Darm zur Dysbiose. Durch ein Überwachsen mit Proteobakterien entstehen auch mehr toxische Metabolite dieser Bakterien. Diese Metabolite schädigen die Darmschleimhaut, was nicht selten zu einem leaky gut führt.

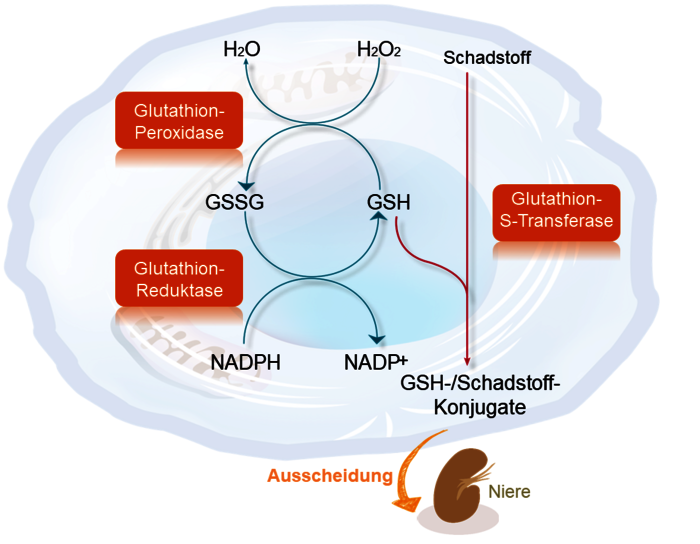

Oft sehen wir bei unseren Patienten nur das leaky gut oder die Dysbiose. Für eine ursachenbasierte Behandlung sollte eine Metallbelastung überprüft werden, da in diesem Fall eine gleichzeitige Unterstützung der körpereigenen Entgiftungssysteme – u.a. durch Gabe von Glutathionbausteinen, Alpha-Liponsäure und Selen – oder ausleitende Therapien hilfreich wären.

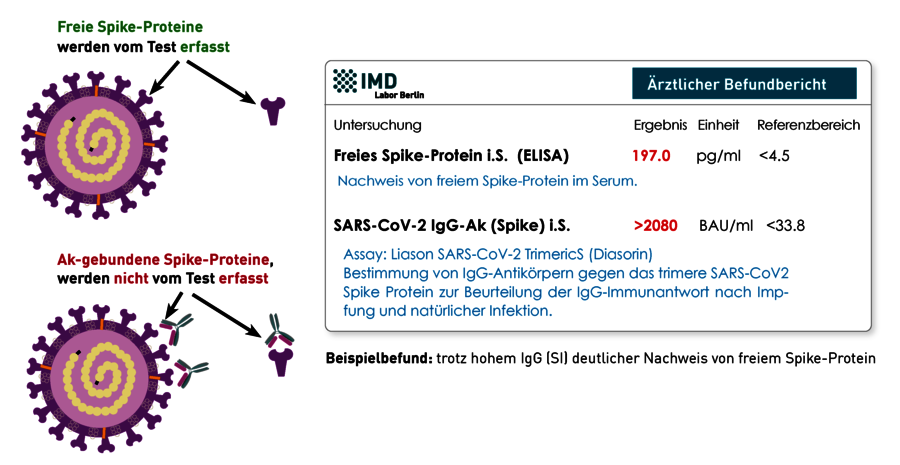

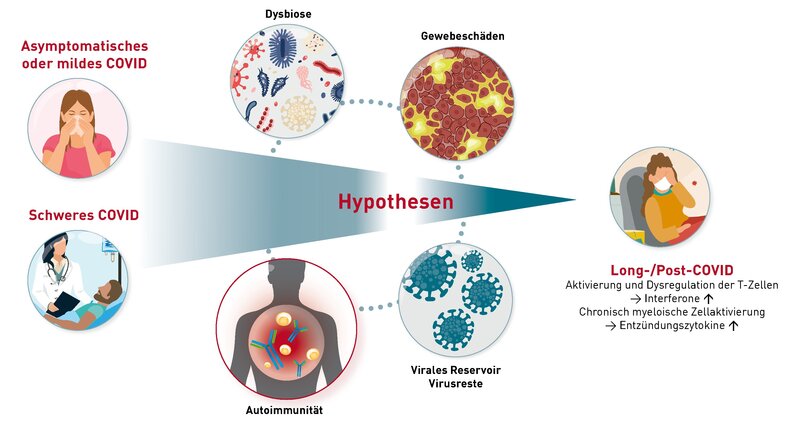

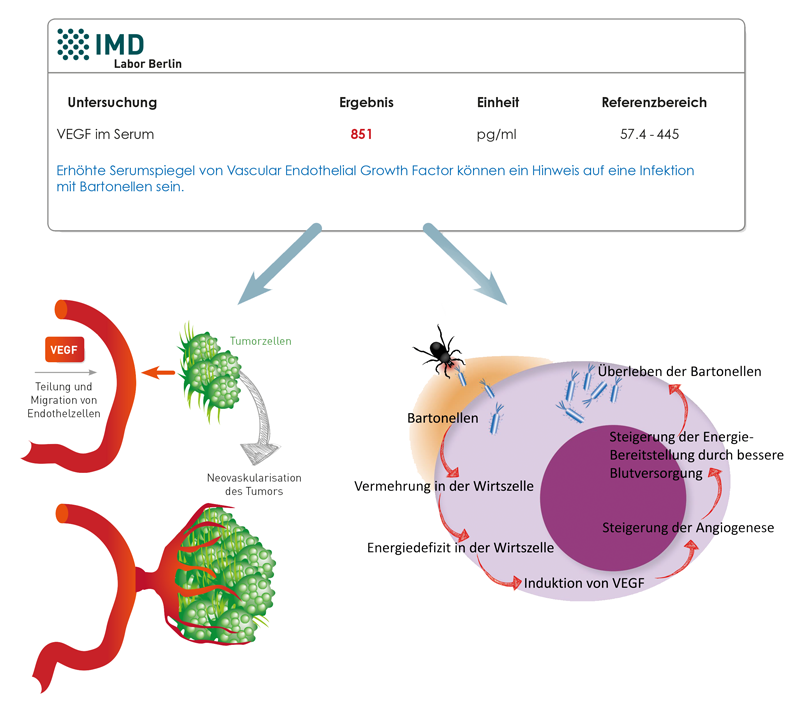

Das Spikeprotein befindet sich auf der Oberfläche des SARS-CoV-2-Virus und dient diesem zum Eintritt in eine Wirtszelle. Dabei fungiert das ACE 2 (Angiotensin Converting Enzyme 2) als Haupt-Rezeptor. Dieser Mechanismus machte das Spike-Protein zum Hauptziel der durch Impfung-induzierten anti-SARS-CoV-2-Immunität. Das Spike-Protein kann von menschlichen Zellen gebildet werden: (1) bei einer natürlichen Infektion und (2) durch das Einbringen des Bauplans über mRNA- oder DNA-basierte Impfstoffe. Das Persistienz von zirkulierenden SARS-CoV-2-Spike-Proteinen nach Impfung oder Infektion wird als einer von vielen möglichen Pathomechanismen für das Beschwerdebild des Post-COVID- bzw. Post-Vac-Syndroms diskutiert. Die Ursache der Persistenz ist bisher nicht verstanden. Spekuliert wird über ein verbleibendes Virus-Reservoir, RNA-Erhalt oder eine lange Stabilität des Proteins. Klarheit gibt es hier bislang nicht.

Das im Blut zirkulierende freie Spike-Protein kann mittels ELISA-Technik nachgewiesen werden. Da der Assay das an Antikörper gebundene Spike-Protein nicht erkennt, schließt ein negatives Ergebnis seine Anwesenheit im Patienten nicht zwangsweise aus. Allerdings kann man davon ausgehen, dass gebundenes Spike-Protein nicht an die entsprechenden Ziel-Rezeptoren binden kann und daher keine Wirkung hat. Doch auch hohe S1-IgG-Ak-Titer schließen ein Vorkommen von freiem Spike-Protein nicht aus. Zur Einschätzung der Bindungsfähigkeit der Antikörper kann die Messung der S1-IgG-Ak und ihrer Neutralisationskapazität hilfreich sein.

Derzeit ist es noch nicht möglich, „Impf-Spike-Protein“ von Virus-Spike-Protein zu unterscheiden und somit den Ursprung des persistierenden Proteins zu erfassen, Impfung oder Infektion. Ebenso kann das Spike-Protein bisher nicht den unterschiedlichen SARS-CoV-2-Varianten zugeordnet werden.

Zusammengefasst spricht der Nachweis von freiem Spike für eine Persistenz des Proteins, sofern es nicht während der akuten SARS-CoV-2-Infektion bzw. unmittelbar nach Impfung gemessen wird. Eine Beteiligung des Spike-Proteins an der Pathologie von Post-COVID-bzw. Post-Vac-Syndrom wird angenommen, ist aber bisher nicht bewiesen. Daher ist ein positives Ergebnis immer mit der Klinik (Symptomatik) abzugleichen und letztere ausschlaggebend.

Zur Anforderung dieser Analytik, sowie des IgG (S1) und der Neutralisationskapazität verwenden Sie bitte unseren COVID19-Anforderungsschein (Link zum PDF).

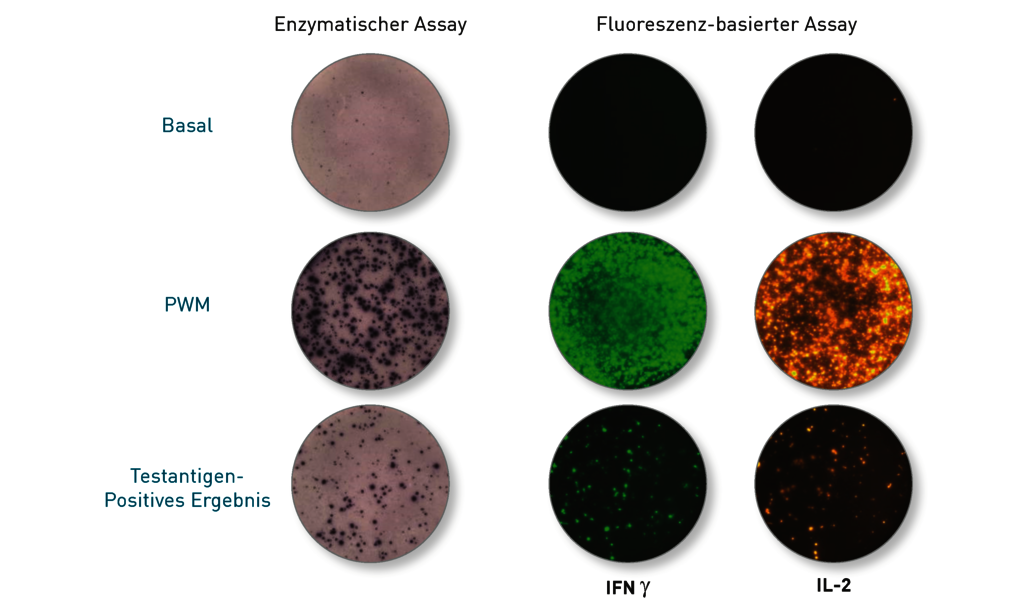

Nein – das ist der Unterschied zum LTT! Der Elispot ist ein sehr gutes und extrem sensitives Laborverfahren, um einen irgendwann stattgefundenen Kontakt zu einem Erreger zu belegen. Deshalb ist er Goldstandard beim Nachweis einer zurückliegenden Tuberkuloseinfektion, unabhängig davon, ob diese aktuell aktiv und behandlungsbedürftig ist oder nicht. Ganz ähnlich wurde auch für Borrelien gezeigt, dass der Elispot nicht zwischen symptomatischen und asymptomatischen Verläufen differenzieren kann. Beide Verfahren wurden in klinischen Studien getestet: Nicht weniger als 10 Publikationen zeigen, dass mit dem LTT eine Differenzierung zwischen aktiver und ausgeheilter Borreliose bzw. Gesunden möglich ist. In 5 der 6 Studien mit Verlaufskontrolle nach Antibiose fiel der LTT nach der Behandlung signifikant ab. Zum Elispot-Test bei Borreliose sind bis heute 9 Patientenstudien publiziert, die im Wesentlichen aussagen, dass der Elispot zwar einen stattgefundenen Kontakt mit Borrelien, d.h. eine Gedächtniszellantwort, mit hoher Sensitivität nachweist, aber keine Differenzierung zwischen aktiver Borreliose und ausgeheilter Erkrankung erlaubt. Da der Elispot häufig auch nach Ausheilung oder antibiotischer Therapie dauerhaft positiv bleibt, dient er im Unterschied zum LTT nicht dazu, die Indikation für eine antibiotische Therapie zu stellen. Einen Überblick über die aktuelle Studienlage zu beiden Tests haben Frau Dr. Hopf-Seidel und Dr. Volker von Baehr kürzlich in der UMG veröffentlicht. Sie finden den Artikel

Die Abbildung zeigt die Ergebnisse des Elispot (Enzymatisch und Fluoreszenz-basiert) in der Negativ- und Positivkontrolle (Reihe 1 und 2) und nach Stimulation mit M. tuberkulosis-spezifischen Peptiden (untere Reihe). Hier erkennt man farblich und fluoreszenz-angefärbte Zytokin-positive Gedächtnis-T-Zellen, die eine Immunität widerspiegeln (auch wenn diese bekanntlich bei Borrelien wegen der Diversität der Erregerstämme nicht vor Neuinfektionen schützt).

Zellmembranen sind keine starren, undurchlässigen Hüllen, sondern funktionelle Einheiten, die Austausch und Kommunikation zwischen dem Zellinnerem und dem Extrazellularraum regulieren. Wichtige Voraussetzung für diese Regulationsfähigkeit ist ihre adäquate „Fluidität“, d.h. die Flexibilität der Membran und die Beweglichkeit ihrer Komponenten. Die Fettsäurezusammensetzung der Membran hat einen wesentlichen Einfluss auf ihre Fluidität: Sie wird durch einen hohen Anteil mehrfach ungesättigter Fettsäuren gesteigert und durch einen niedrigen Anteil gesenkt. Wichtig ist zu beachten, dass sowohl eine stark herabgesetzte als auch eine gesteigerte Fluidität die Funktion der Zellmembranen beeinträchtigt, mit meist unspezifischen Auswirkungen auf nahezu alle Organe und physiologischen Funktionseinheiten, wie z.B. neurologische Funktionen, Integrität von Epithelien und die Regulationsfähigkeit des Immunsystems. Ein adäquater Anteil mehrfach ungesättigter Fettsäuren, also sowohl Omega 3- als auch Omega 6-Fettsäuren, in den Zellmembranen ist somit von grundlegender Bedeutung für viele Stoffwechselwege. Er wird daher auf dem Laborbefund extra ausgewiesen (siehe Abbildung).

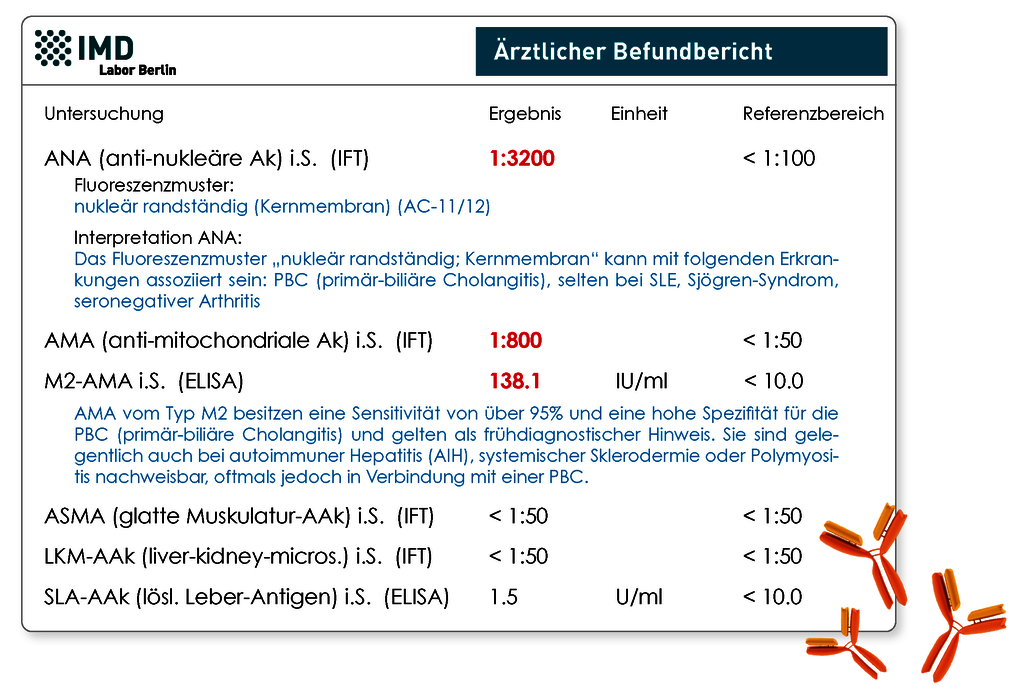

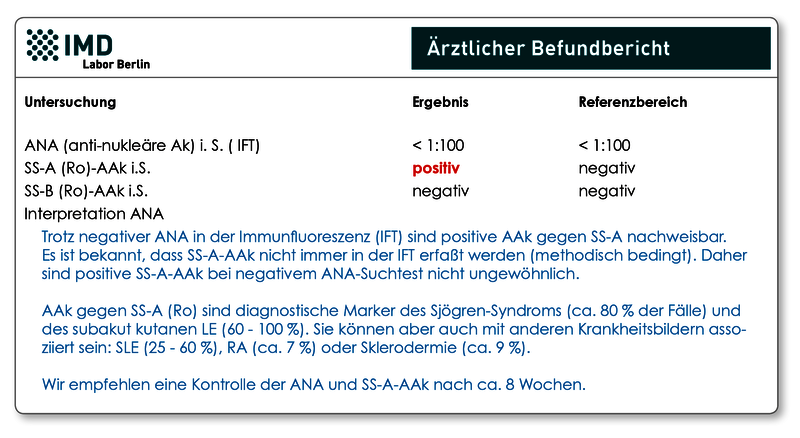

Auffällige „Leberwerte“, kann es sich um eine Autoimmunerkrankung handeln?

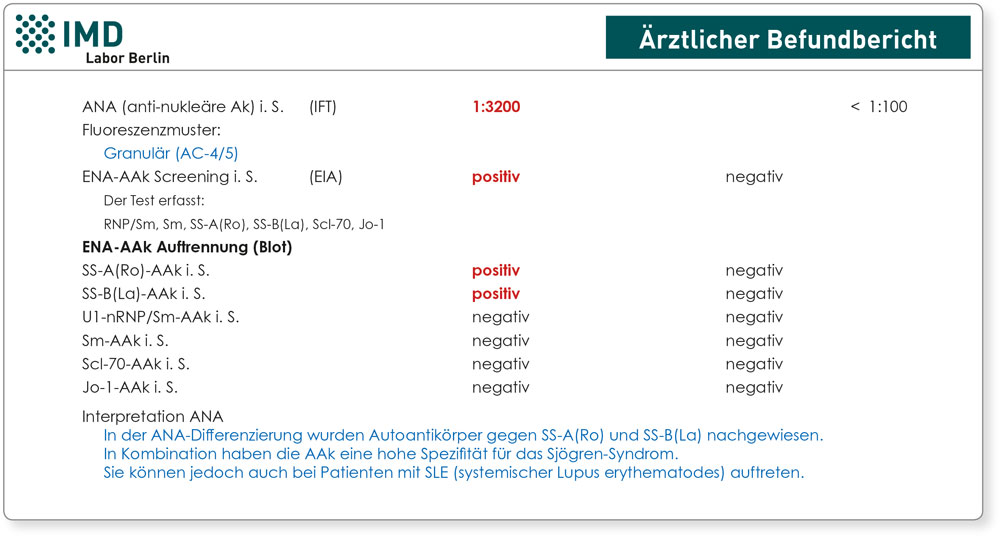

Ja durchaus. Veränderte Leberwerte sollten zügig abgeklärt werden, da sie eine Schädigung der Leberzellen anzeigen. Zu diesen Werten zählen z.B. bestimmte Enzyme, die dann ansteigen, wie GOT, GPT, GGT und AP. Nach Abklärung häufiger Ursachen für eine Leberentzündung, wie z.B. Fettleber (durch Übergewicht, Diabetes mellitus, Alkohol) oder Virusinfektionen, sollte auch an die Eisenspeicherkrankheit Hämochromatose und eben an autoimmune Lebererkrankungen gedacht werden. Autoimmun bedingte Entzündungen der Leber oder Gallengänge sollen lt. der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) bis zu 20% der Fälle ausmachen. Zu den 3 Hauptformen der autoimmunen Lebererkrankungen zählen die Autoimmunhepatitis (AIH), die primär-biliäre Cholangitis (PBC) und die primär-sklerosierende Cholangitis (PCS). Da diese Erkrankungen über lange Zeit symptomlos bleiben oder nur unspezifische Symptome wie z.B. Müdigkeit und Juckreiz zeigen, wird eine Diagnose leider oft erst im fortgeschrittenen Stadium gestellt. Das kann sich allerdings ungünstig auf den Verlauf und die Prognose auswirken. Essentiell für eine Diagnose und Differenzierung ist neben der klinischen Symptomatik die Bestimmung spezifischer Autoantikörper (AAk). Leitliniengerecht sollten neben den quantitativen Immunglobulinen (IgG, IgM, IgA) vor allem folgende AAk untersucht werden: ANA (anti-nukleäre Ak), ASMA (AAk gegen glatte Muskulatur)/Aktin-AAk, LKM-AAk (anti-Leber-Nieren-Mikrosomen-Ak), AMA (anti-Mitochondrien-Ak), SLA/LP-AAk (lösliches Leberantigen-AAk) und pANCA (anti-neutrophile zytoplasmatische Ak). Die entsprechende klinische Zuordnung der AAk sieht folgendermaßen aus:

- AIH wird abhängig vom AAk-Profil in zwei Subformen unterschieden: AIH Typ 1 → ANA, ASMA/Aktin-AAk oder SLA/LP-AAk; AIH Typ 2 → LKM-AAk, LC1-AAk

- PBC: Diagnostisch wegweisend sind AMA (M2-AMA) und bestimmte ANA-Fluoreszenzmuster („mehrere nukleäre Punkte“, „nukleär randständig (Kernmembran)“ oder „Zentromere“)

- PSC: Einen wertvollen Anhaltspunkt liefern die pANCA, es gibt jedoch keine spezifischen serologischen Marker.

Abb.: Beispielbefund mit serologischem Hinweis auf eine primär-biliäre Cholangitis (PBC)

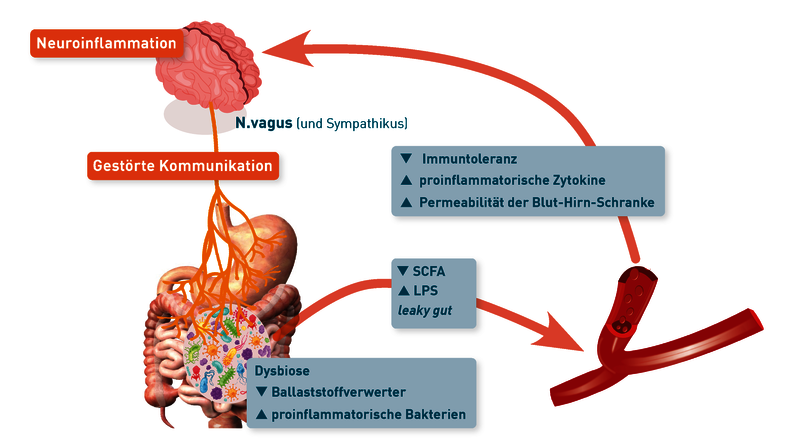

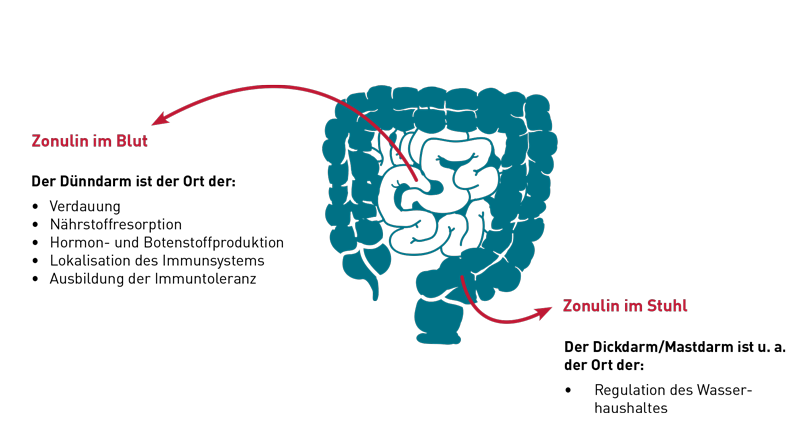

Nach aktuellem Stand der Forschung ist die Antwort „Ja“, denn Darmbakterien beeinflussen direkt die Ausschüttung von Signalmolekülen, die über die Darm-HirnAchse mit dem zentralen Nervensystem kommunizieren. Dies geschieht z.B. über Lipopolysaccharide aus der Zellwand der Proteobacteria, die proinflammatorische Zytokine induzieren, und über neuroaktive bakterielle Stoffwechselprodukte wie kurzkettige Fettsäuren (SCFA), Metabolite des Tryptophanstoffwechsels oder sekundäre Gallensäuren. Studien belegen, dass Veränderungen der bakteriellen Zusammensetzung im Darm (Dysbiose) die Wechselwirkungen mit dem ZNS stören und Gehirnfunktionen und Verhaltensweisen, einschließlich Stimmung, Gedächtnis und Schmerzempfinden, beeinflussen. Eine Dysbiose kann außerdem Entzündungen der Darmschleimhaut und eine erhöhte Permeabilität der Darmbarriere verursachen. Dadurch gelangen u.a. bakterielle Bestandteile und Stoffwechselprodukte vermehrt in den systemischen Kreislauf und können eine dauerhafte Aktivierung des Immunsystems und systemische Entzündungsreaktionen auslösen oder verstärken. Die Modulation der Darmmikrobiota und ihrer Metabolite rückt daher als vielversprechender Ansatz zur Beeinflussung neuroimmunologischer Erkrankungen (z.B. der multiplen Sklerose) in den Fokus. Eine gesunde Ernährung, Prä- und Probiotika können dazu beitragen, die Balance der Darmmikrobiota und der Immunregulation aufrechtzuerhalten. Um den aktuellen Zustand des Darmmikrobioms, der Darmschleimhaut und ihrer Barrierefunktion zu beurteilen, liefern Mikrobiomanalysen, Stuhlparameter für Entzündung und leaky gut (Calprotectin, Alpha-1-Antitrypsin, Zonulin) sowie die kurzkettigen Fettsäuren in Stuhl und Serum wichtige Hinweise (siehe Anforderungsschein Mikrobiomdiagnostik, Link zum PDF).

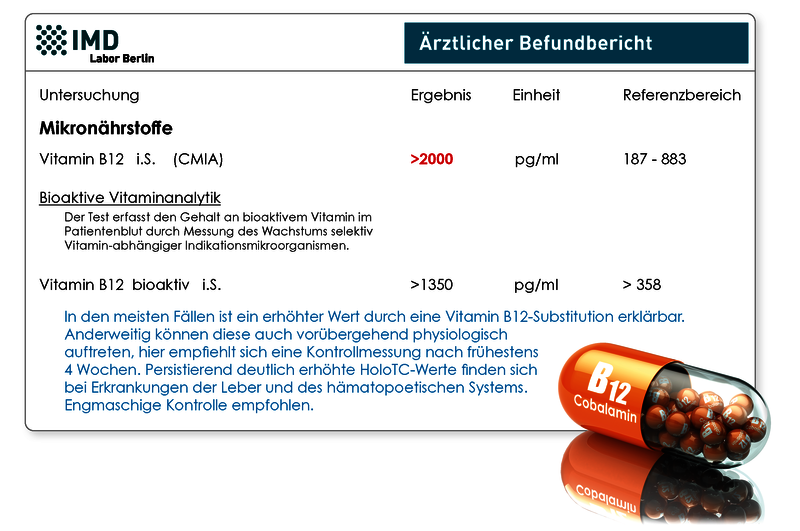

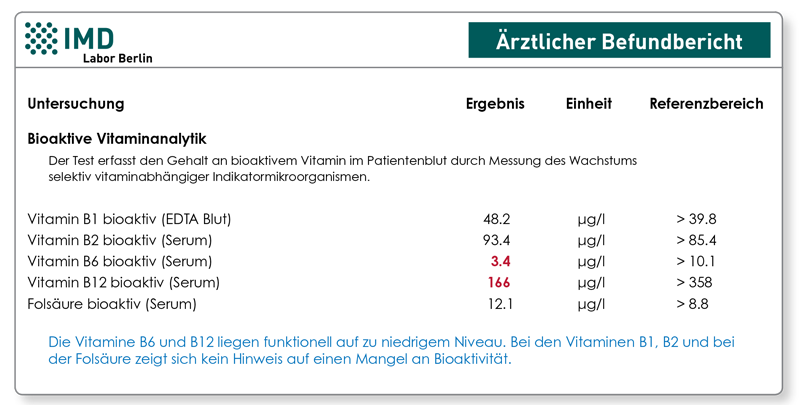

Bei Untersuchungen des Vitamin-B12-Status kommt es vor, dass der Laborbefund einen deutlich erhöhten Wert zeigt, der sich nicht durch eine Substitution erklären lässt. In diesem Fällen sollten folgende Erklärungsmöglichkeiten beachtet werden:

• Der Test könnte zeitlich zu nah nach der Einnahme von Vitamin-B12-Präparaten durchgeführt worden sein. Empfohlen sind 7-10 Tage Karenzzeit zwischen Substitution (Injektion oder oral) und der Blutentnahme.

• Die Vitamin-B12-Konzentrationsmessung könnte durch IgG-IgM-Vitamin-B12-Immunkomplexe sowie Autoantikörper gegen den Intrinsic-Faktor gestört worden sein. Dies kann vermieden werden, wenn der bioaktive Vitamin-B12-Assay verwendet wird, da er von diesen Faktoren nicht beeinflusst wird.

• Es liegt eine Erkrankung vor, die die Produktion von Haptocorrinen /Transcobalaminen steigert, z.B.:

- Lebererkrankungen (Hepatitis, Leberzirrhose, alkoholische Leber)

- Tumorerkrankungen (Leber, Brust, Darm, Magen, Bauchspeicheldrüse)

- Blutkrankheiten (CML, Polycythaemia vera, Myelofibrose, Hypereosinophiles Syndrom, akute Leukämie)

• In geringerem Ausmaß führt auch eine Retention der Transportproteine, z.B. bei Nierenerkrankungen, zu erhöhten B12-Werten.

• Es liegt eine Verwertungsstörung vor, d.h. es ist nicht genügend Transcobalamin II-gebundenes Vitamin B12 (HoloTC) verfügbar. Hier empfiehlt sich die Messung des HoloTC.

• Bei Darmerkrankungen kann es ebenfalls durch bakterielle Überwucherung im Darm zu erhöhter Produktion von Vitamin-B12-Analoga durch Bakterien kommen.

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

- Messung kontrollieren, ggf. unter Beachtung der Karenzzeit und über das bioaktive Vitamin B12, wie oben beschrieben.

- Physiologische Vitamin-B12-Schwankungen sind wahrscheinlich ohne klinische Relevanz.

- Persistierende Vitamin-B12-Erhöhungen sind abzuklären, da sie auf schwerwiegende Erkrankungen hinweisen können (siehe oben).

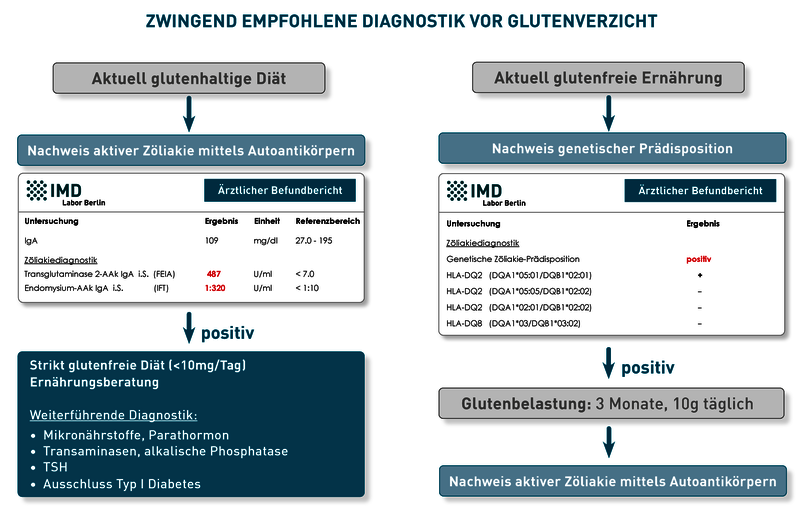

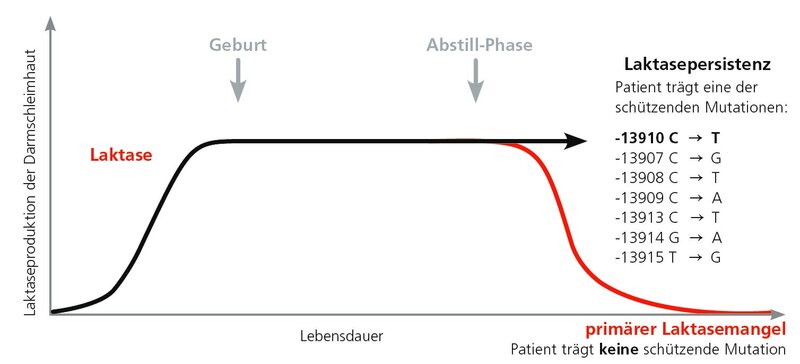

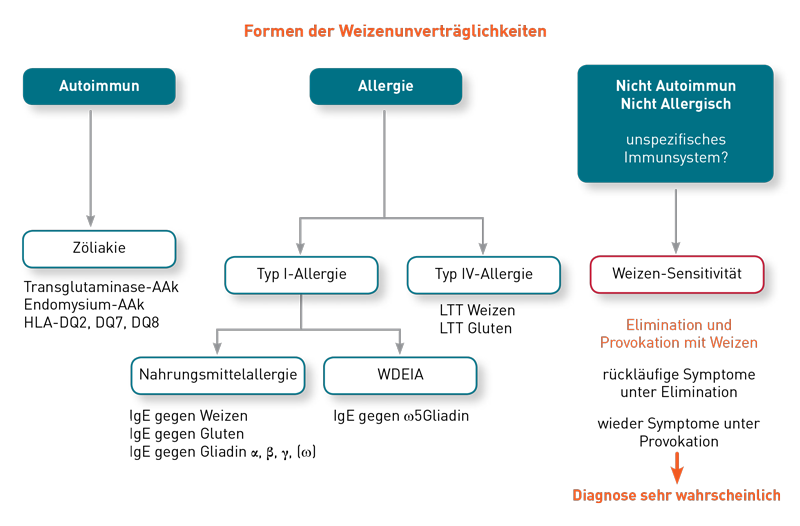

Da bei Zöliakie bereits der Verzehr kleinster Mengen Gluten zu einer Schädigung der Darmschleimhaut führt und das Risiko für Spätfolgen wie z.B. Infertilität, Osteoporose, Ataxie, Neuropathie, Nephropathie, Hepatitis und Myalgien steigert, müssen sich Betroffene lebenslang glutenfrei ernähren. Als unbedenklich gilt ein Schwellenwert von 10 mg Gluten/Tag, was ca. 10 Brotkrümeln oder 1/3 eines Brotcroutons entspricht. Doch selbst glutenfreie Produkte sind nicht gänzlich frei von Gluten: In Europa gilt ein Erzeugnis als „glutenfrei“, wenn es weniger als 0,02% bzw. 20 mg/kg Gluten enthält. Somit kann der Verzehr von 250g glutenfreiem Brot zum Frühstück und 250g glutenfreier Pasta zum Mittagessen bereits den Schwellenwert erreichen. Die notwendige strikt glutenfreie Diät bedeutet daher für Patienten und Angehörige einen hohen Aufwand und eine Einschränkung der Lebensqualität.

Patienten, die unter Glutensensitivität leiden oder Gluten aus anderen Gründen schlecht vertragen, sind bezüglich ihrer Glutenkarenz weniger strengen und starren Regeln unterworfen. Eine differentialdiagnostische Abgrenzung zur Zöliakie ist daher sehr wichtig, kann jedoch nur unter glutenhaltiger Kost erfolgen (Diagnostik-Schema: siehe Abbildung). Ein detaillierter Vorschlag zur Labordiagnostik bei Verdacht auf Weizenunverträglichkeit kann auch unsere neuen Diagnosekarte (Link zum PDF) entnommen werden (als Karte bestellbar über SI.Service@IMD-Berlin.de).

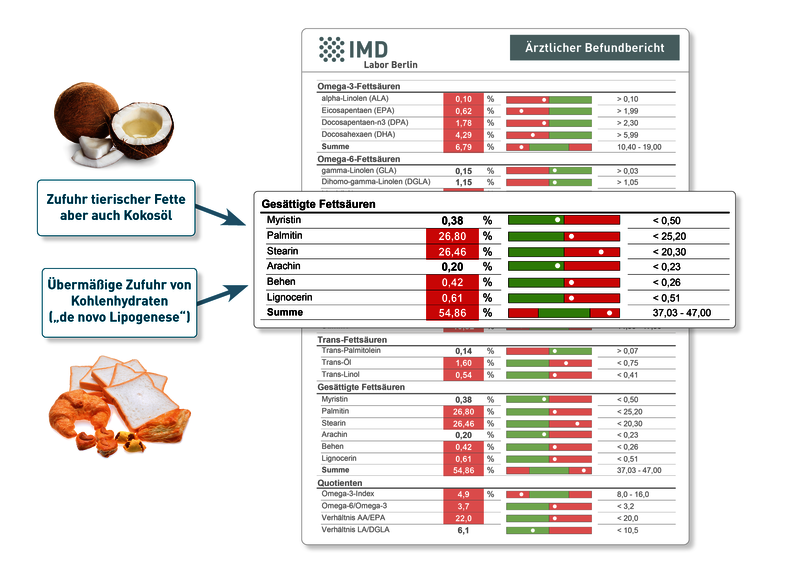

Da tierische Fette viele gesättigte Fettsäuren enthalten, mögen erhöhte Werte bei veganer Ernährung auf den ersten Blick unplausibel erscheinen. Doch es gibt zwei wesentliche Quellen, aus denen ein solcher Anstieg auch bei Veganern resultieren kann:

- Gesättigte Fettsäuren kommen auch in pflanzlichen Fetten und Ölen vor. Kokosöl z.B. ist ein in der veganen Ernährung häufig verwendetes Fett, das überwiegend gesättigte Fettsäuren enthält. Auch das in prozessierten Lebensmitteln viel verwendete pflanzliche Palmöl besteht zu 50% aus gesättigten Fettsäuren.

- Darüber hinaus kann auch eine übermäßige Zufuhr von Kohlenhydraten bewirken, dass der Anteil gesättigter Fettsäuren in der Erythrozytenmembran ansteigt. Der zugrunde liegende Vorgang wird als „de novo Lipogenese“ bezeichnet: Wie andere Säugetiere auch wandelt der Mensch überschüssige Energie in gesättigte Fettsäuren um.

Da erhöhte Anteile gesättigter Fettsäuren entzündungsfördernd und Herz-Kreislauf-schädigend wirken und die Membraneigenschaften ungünstig beeinflussen, sollten sie bei der Interpretation des Fettsäurestatus besondere Beachtung finden.

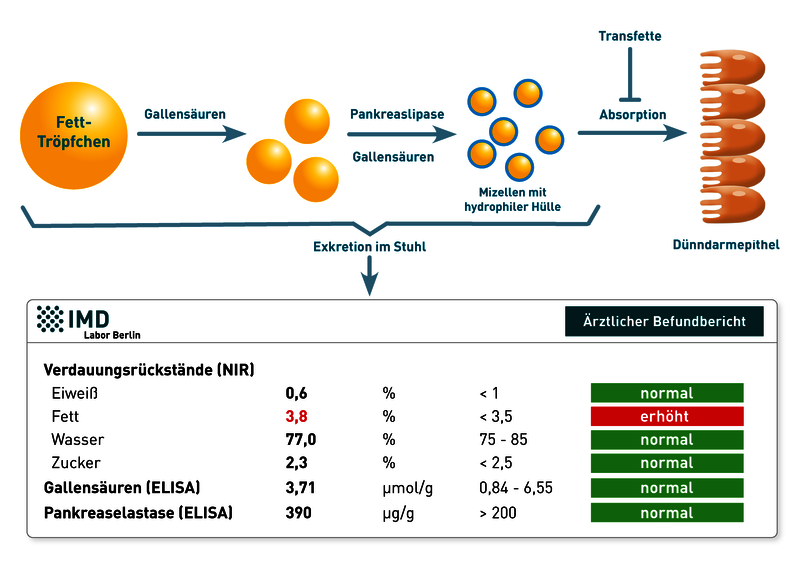

Bei der Analyse von Verdauungsrückständen im Rahmen der Stuhldiagnostik ist ein erhöhter Fettanteil in der Regel auf zwei mögliche Ursachen zurückzuführen

(1) Störung der Fettverdauung:

- Eine ungenügende Produktion von Verdauungsenzymen durch die Bauchspeicheldrüse (exokrine Pankreasinsuffizienz) führt zu einem Mangel an Pankreas-Lipase, dem wichtigsten Abbauenzym von Fetten im Dünndarm. Die Folge ist eine unvollständige Fettaufspaltung und Resorption. Die diagnostische Abklärung ist über die PankreasElastase im Stuhl möglich. Dieser Marker wird im Gegensatz zu anderen Pankreasenzymen nicht im Darm abgebaut und kann daher als Parameter für die exokrine Pankreas-Funktion genutzt werden.

- Ein Mangel an Gallensäuren beeinträchtigt die Emulgierung von Fetten und damit die Bildung der vom Darmepithel absorbierten Mizellen aus Gallensäuren, Fettsäuren, Lipiden und fettlöslichen Vitaminen. Auch die Effizienz der Pankreas-Lipase sinkt, da bei verminderter Mizellenbildung die Oberfläche der zu verdauenden Fetttropfen im Darm insgesamt verkleinert ist und das Enzym dadurch weniger Angriffsfläche hat. Charakteristisch für diese Störung der Fettverdauung sind niedrige Werte für Gallensäuren im Stuhl.

(2) Ernährungsfehler

- Ist wie im unten gezeigten Befundbeispiel der Fettanteil im Stuhl erhöht, während Pankreas-Elastase und Gallensäuren im Normbereich liegen, weist diese Konstellation auf Ernährungsfehler hin, wie z.B. einen erhöhten Fettanteil der Ernährung. Auch erhöhte Zufuhr von Transfetten (enthalten in hoch-verarbeiteten Produkten wie Fertiggerichten, Chips oder Backwaren) kann die Absorption von Fetten inhibieren und somit zu einer höheren Exkretion von Fett führen. Um Ernährungsfehler erkennen zu können, sollten Patienten in den Tagen vor der Analyse ihren üblichen Ernährungsgewohnheiten folgen.

Unabhängig von der Ursache, sollte unbedingt beachtet werden, dass eine weniger effiziente Verdauung und Resorption von Fetten im Dünndarm eine verminderte Aufnahme der fettlöslichen Vitamine A, D, E und K nach sich zieht.

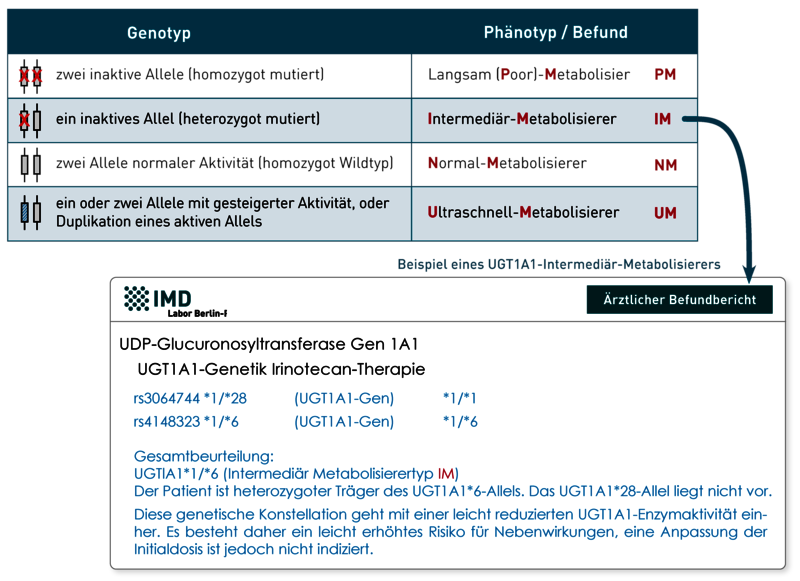

Das Kernstück eines pharmakogenetischen Befundes ist die Zuweisung des Metabolisierer-Status, den der Patient für das untersuchte Gen trägt. Es gibt langsame, intermediäre, normale und ultraschnelle Metabolisierer. Sie setzen das in Frage stehende Medikament mit der entsprechenden Kinetik um. Es ist üblich, den Metabolisierer-Status mit seinem Akronym abzukürzen, z.B. „IM“ für einen intermediären – und damit leicht beeinträchtigten – Metabolisierer (siehe Tabelle und Befundbeispiel). Der Metabolisierer-Status leitet sich ab

- Vom Genotyp des Patienten, also dem Ergebnis der Laboruntersuchung. Die ermittelte Genvariante auf einem Chromosom (das „Allel“) wird mit einem *-Symbol und einer Nummer bezeichnet. Die Normalvariante wird allgemein als *1-Allel benannt.

- Von der wissenschaftlichen Datenlage, die für den Patienten-Genotyp bekannt ist.

Diese Befundstruktur veranschaulicht das unten aufgeführte Beispiel einer Irinotecan-Pharmakogenetik. Hier wurde im UGT1A1-Gen das *6-Allel nachgewiesen, das Studien mit einer reduzierten Enzymaktivität assoziieren. Vom anderen Elternteil ererbt liegt bei diesem Patienten ein normales *1-Allel vor. Das aktivitätsreduzierende *28-Allel ist nicht vorhanden. Die ermittelte Genkonstellation klassifiziert den Patienten damit als einen Intermediär-Metabolisierer (IM), der insgesamt über eine leicht reduzierte UGT1A1-Aktivität verfügt. Nach aktueller Empfehlung des BfARMs sollten Intermediär-Metabolisierer eine Irinotecan-Therapie mit der regulären Initialdosis beginnen. Weitere Informationen zur Irinotecan-Pharmakogenetik finden Sie in unserer neuen Diagnostik-Information (Link zum PDF).

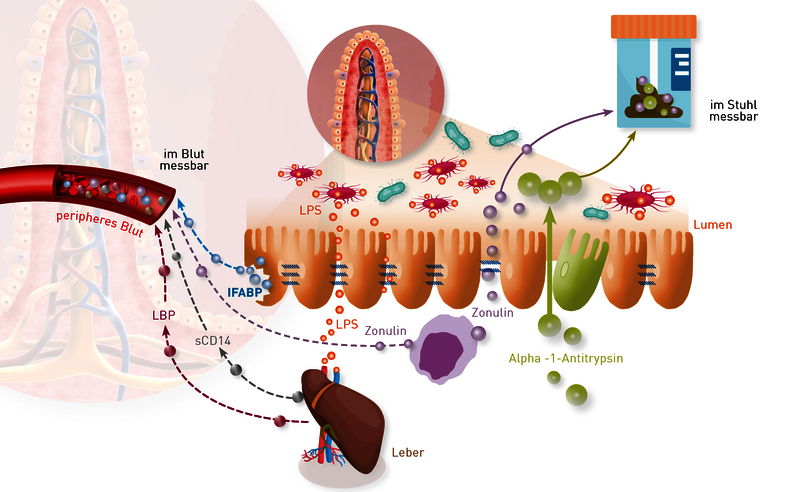

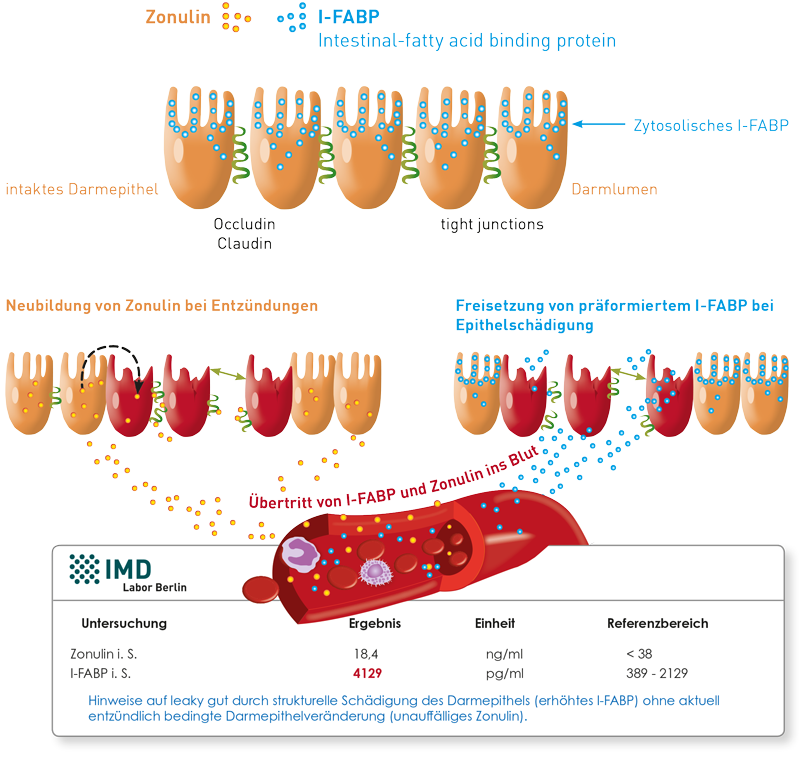

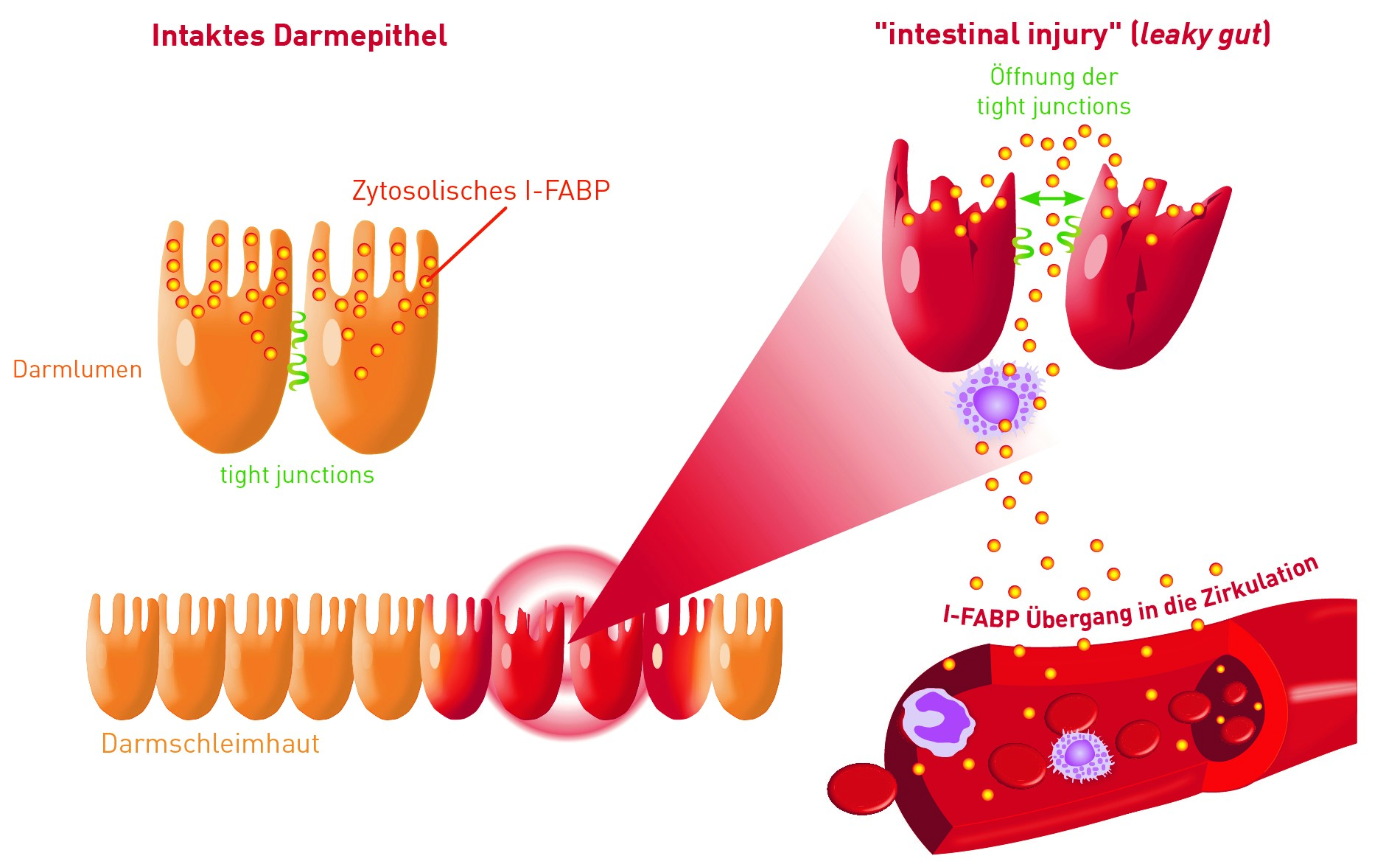

Für den Nachweis einer gestörten Darmbarriere („leaky gut“) stehen mehrere Labormarker zur Verfügung, die sich nach unseren Erfahrungen leider oft widersprechen und nicht parallel ansteigen. Einen stereotypen Laborbefund des leaky-gut-Syndroms gibt es nicht. Die unterschiedlichen Laborbefundkonstellationen beruhen auf unterschiedlichen klinischen Manifestationen und der Heterogenität der damit einhergehenden Darmepithelschädigungen. Auch mit Hinblick auf die unterschiedliche Physiologie der verschiedenen Darm-abschnitte gibt es nicht das eine klinische Bild des leaky-gut-Syndroms.

Was sind gebräuchliche leaky-gut-Parameter? Wir haben für Sie die relevanten Serum- und Stuhlparameter und ihre Bedeutung zusammengestellt (Link zur Übersicht).

Die verlinkte Übersicht über die Laborparameter zeigt klar: leaky gut ist nur durch parallele Serum- und Stuhlanalyse sicher nachzuweisen. Aufgrund der unterschiedlichen Physiologie, der Abhängigkeit einer Induktion vom leaky-gut-Auslöser (wie Entzündung, toxische Einflüsse, vegetativer Stress) und Morbiditätsfaktoren (proinflammatorische Dysbiose, Leberfunktion u.ä.), ist bei Diskrepanzen immer der auffälligere Marker ausschlaggebend. Die dringend notwendige Evaluation der genannten Marker und die Erarbeitung diagnostischer Empfehlungen bei verschiedenen Krankheitsbildern auch in Abhängigkeit von anderen Labormarkern (proinflammatorische Dysbiose? Erhöhung von Darm- und systemischen Entzündungsmarkern? Leberfunktion?) ist Gegenstand aktueller Untersuchungen am IMD Berlin.

Nein. Die bei diesem Krankheitsbild auftretenden Autoantikörper (AAk) sind nicht Ausdruck einer organspezifischen pathologischen Immunreaktion, wie z.B. TPO-AAk bei der Hashimoto-Thyreoiditis oder Leber-AAk bei der Autoimmunhepatitis. Vielmehr treten sie – häufig passager – im Rahmen systemischer Entzündung und gestörter Immuntoleranz in Folge der Infektion (oder auch der Impfung) auf. Bei Post-COVID ist bei einem signifikanten Anteil der Patienten eine Persistenz von unterschiedlichen AAk zu beobachten. Gemäß aktueller Empfehlungen sollten symptomorientiert bestimmte Autoimmunerkrankungen ausgeschlossen werden. Das betrifft die Analyse von AAk gegen Zellkernbestandteile (ENA, dsDNA), ACLA, ß2-GPI, MPO, PR3, Tg und TPO. Darüber hinaus empfehlen wir die Untersuchung der Antikörper gegen so genannte G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR). GPCR-AAk wurden mit zahlreichen Erkrankungen des kardiovaskulären, pulmonalen und zentralen Nervensystems sowie mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht und könnten auch bei der Pathogenese der Post-COVID-Symptome kausal von Bedeutung sein.

Richtig ist, dass die Auslösung von Autoimmunität und die Bildung von Autoantikörpern nach einer akuten Virusinfektion zu den führenden Hypothesen der Immun-Pathophysiologie des Post-COVID-Syndroms zählen. Daher haben sie Bedeutung für die Diagnosestellung und Differentialdiagnostik. Da sie aber nicht spezifisch sind, lässt sich dieses Krankheitsbild damit nicht zweifelsfrei beweisen.

Abkürzungen: ENA (extrahierbare nukleäre Antigene), dsDNA (Doppelstrang-DNA), ACLA (Cardipolipine), ß2-GPI (ß2-Glykoprotein I), MPO (Myeloperoxidase), PR3 (Proteinase 3), Tg (Thyreoglobulin), TPO (Thyreoperoxidase), GPCR (G-Protein-gekoppelte Rezeptoren).

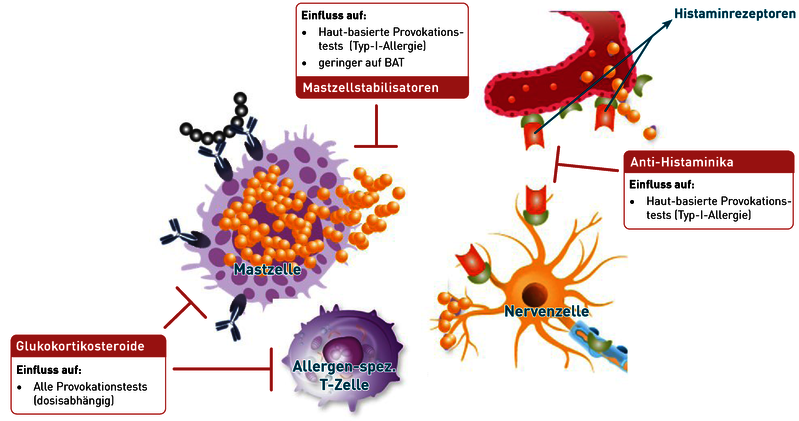

Beeinflusst die Einnahme von Anti-Allergika Provokationstests in der Allergiediagnostik?

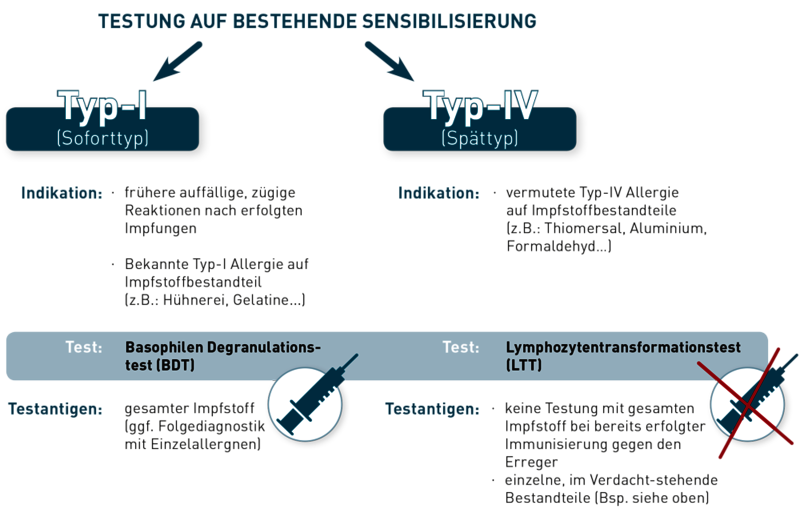

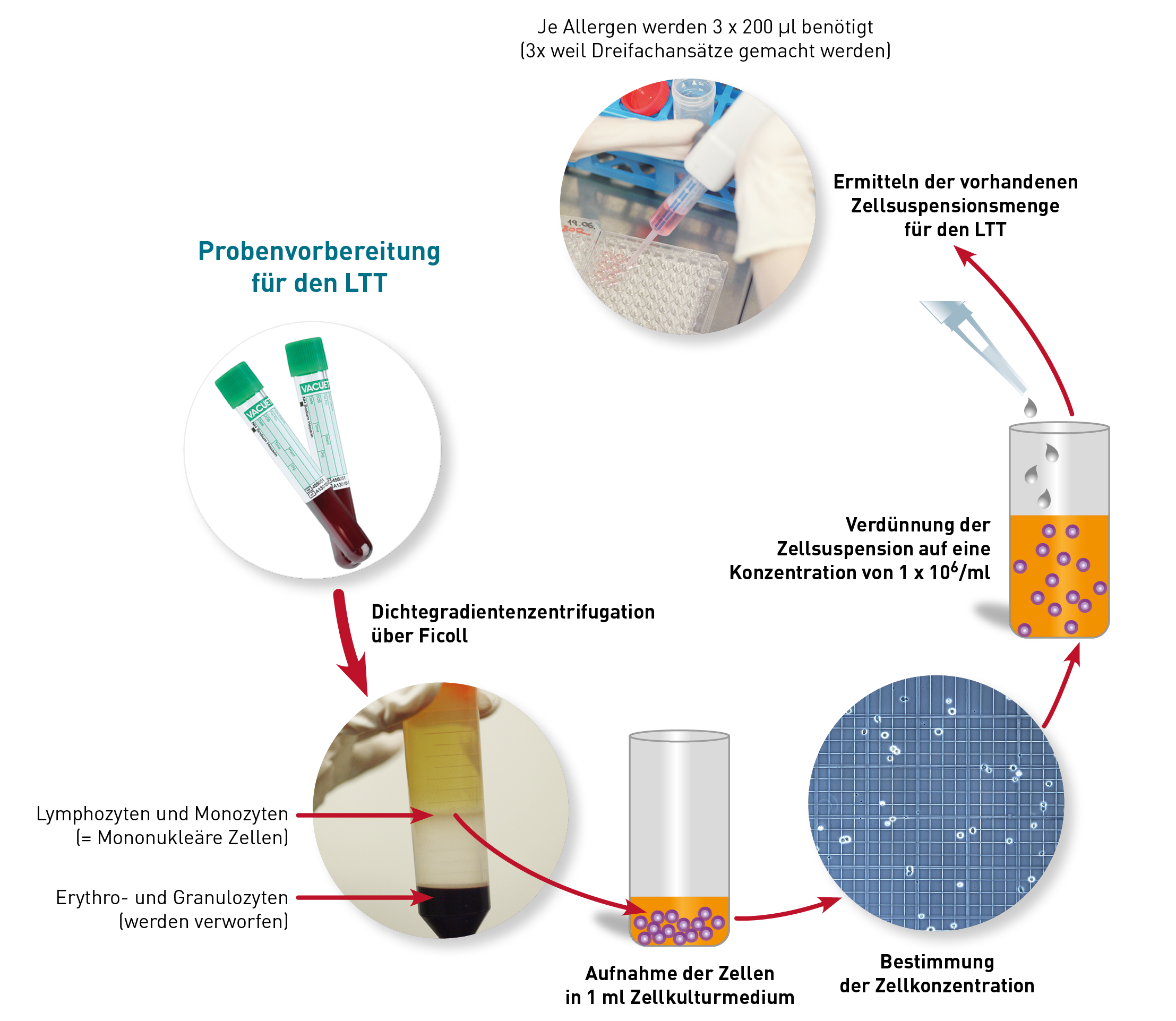

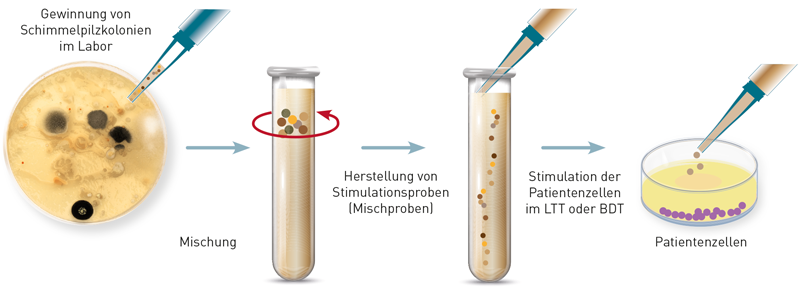

Provokationstests sind diagnostische Hilfsmittel zur Evaluierung einer Allergie und ihrer Ausprägung. Dabei soll die mögliche Reaktion auf ein Allergen nachgestellt werden, in vivo oder in vitro. Für die Typ-I-Allergie kommen hierzu der Pricktest (in vivo) oder der Basophilenaktivierungstest (BAT; in vitro) zum Einsatz; für die Typ-IV-Allergie der Epikutantest (in vivo) oder der Lymphozytentransformationstest (LTT; in vitro). Nicht selten stehen Patienten zum Zeitpunkt der Provokation unter Medikation mit Anti-Allergika, und es stellt sich daher die Frage nach einer möglichen Beeinflussung der Provokationstests:

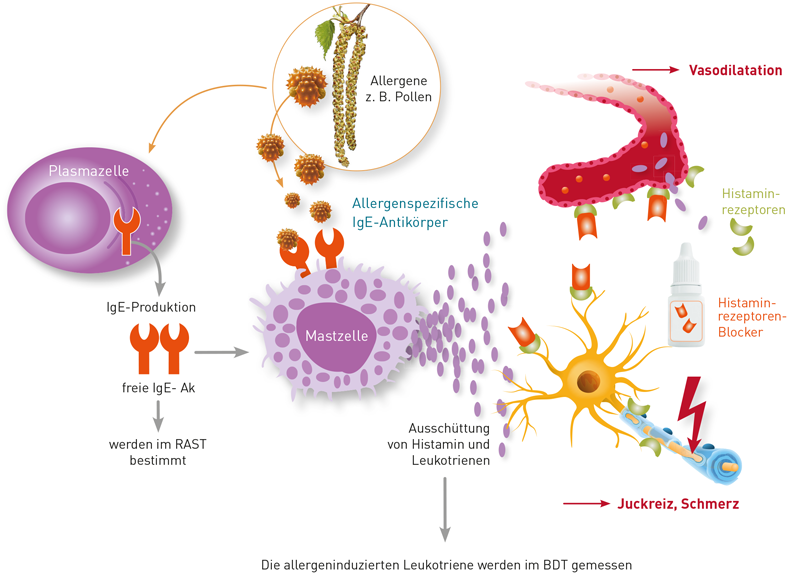

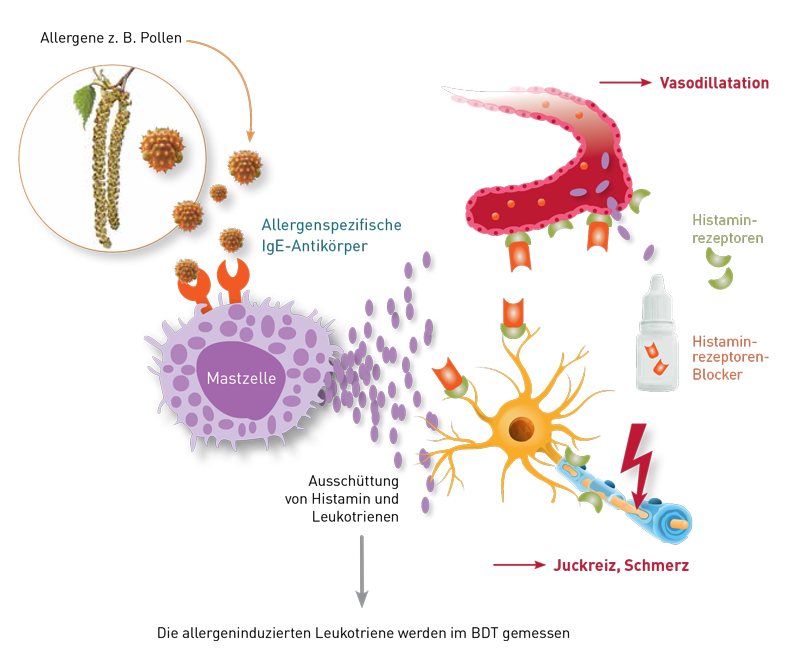

- Bei Typ-I-Allergien werden häufig Anti-Histaminika wie Cetirizin oder Desloratadin angewendet. Sie blockieren Histaminrezeptoren an den Zielzellen und somit die Wirkung des Histamins, nicht aber seine Freisetzung. Das bedeutet, dass Antihistaminika weder die Histaminkonzentration im Blut noch das Ergebnis des BAT verändern, denn letzterer quantifiziert die Allergen-induzierte Freisetzung von Histamin und Leukotrienen aus Basophilen Granulozyten. Auf diesen Vorgang hat die Blockade der Histaminrezeptoren keinen Einfluss. Haut-basierte in vivo-Provokationstests für die Typ-I-Allergie, wie der Pricktest, detektieren hingegen die durch Histamin ausgelöste Hautreaktion (Quaddelbildung, Juckreiz, Rötung). Diese Histaminwirkung wird durch Anti-Histaminika deutlich beeinträchtigt. Ein Absetzen des Medikamentes mindestens 48h vor in-vivo-Testung ist somit angeraten.

- Eine weitere Wirkstoffgruppe der Antiallergika bilden Mastzellstabilisatoren wie Ketotifen. Diese hemmen die Ausschüttung von Typ-I-Mediatoren aus den Mastzellen. Topisch eingesetzte Mittel z.B. als Augentropfen, haben wenig bis gar keinen Einfluss auf den Pricktest oder den BAT. Allerdings ist die Sensitivität des Pricktests bei systemischer Einnahme durchaus vermindert. Je nach Dosis können zusätzlich auch die Basophilen Granulozyten beeinträchtigt sein und demnach die Aussagekraft des BAT.

- Provokationstest für die Typ-IV-Allergie, wie der LTT oder Epikutanstest, sind gänzlich unabhängig von Typ-I-Mediatoren, da hier Allergen-spezifische T-Zellen nachgewiesen werden.

- Glukokortikosteroide hingegen wirken unspezifisch immunsuppressiv und blockieren die Funktion vieler verschiedener Immunzellen, wodurch eine Beeinträchtigung der Sensitivität aller Provokationstests in Abhängigkeit der eingenommenen Dosis zu beobachten ist.

Die kurzkettige Fettsäure Butyrat spielt als Nährstoff der Darmepithelzellen eine wichtige Rolle für die Gesunderhaltung der Darmschleimhaut. Butyrat wird im Darm von bestimmten Bakterien (Butyratbildner, z.B. F. prausnitzii) gebildet. Ihr Stoffwechsel und damit die Butyratproduktion wird durch Metabolite anderer Bakterien des Darmmikrobioms (u.a. Bifidobakterien) mitbestimmt. Zusätzlich werden Butyrat und andere kurzkettige Fettsäuren mit der Nahrung aufgenommen. Aufgrund dieser verschiedenen Quellen und Einflüsse besteht zwar eine gewisse Korrelation zwischen dem Vorkommen butyratbildender Bakterien und der Butyratkonzentration im Stuhl, für eine Beurteilung der Nährstoffversorgung des Darmepithels sind jedoch beide Parameter erforderlich:

- „Butyrat im Stuhl“ quantifiziert die Menge an Butyrat, die den Epithelzellen zur Aufnahme zur Verfügung steht. Hier bestehen deutliche Unterschiede zwischen Patienten, auch wenn Butyratbildner vorhanden sind.

- „Butyratbildende Bakterien im Stuhl“ zeigen die Kapazität des Mikrobioms an, selbst Butyrat zu produzieren und damit die Versorgung kontinuierlich zu sichern.

- Eine geringe Butyratkonzentration bei normalen Mengen von Butyratbildnern weist auf eine Hemmung des Stoffwechsels dieser Bakterien hin, z.B. durch Wechselwirkungen innerhalb des Mikrobioms. Eine typische Ursache wäre ein Mangel an Bifidobakterien oder A. muciniphila.

- Reduzierte Butyratbildner bei normaler Butyratkonzentration deuten auf eine hohe Zufuhr hin (z.B. mit Butter, fermentierten Lebensmitteln, oder unter Substitution). Um eine dauerhaft gute Versorgung zu erreichen, sollten Butyratbildner durch geeignete Prä- und Probiotika vermehrt werden.

Das IMD untersucht butyratbildende Bakterien im molekulargenetischen Mikrobiotaprofil (hier als Ausschnitt gezeigt) sowie den Hauptvertreter F. prausnitzii über quantitative PCR im Profil „Mucin-/Butyratbildung“ sowie ab sofort auch die kurzkettigen Fettsäuren Acetat, Propionat und Butyrat im Stuhl.

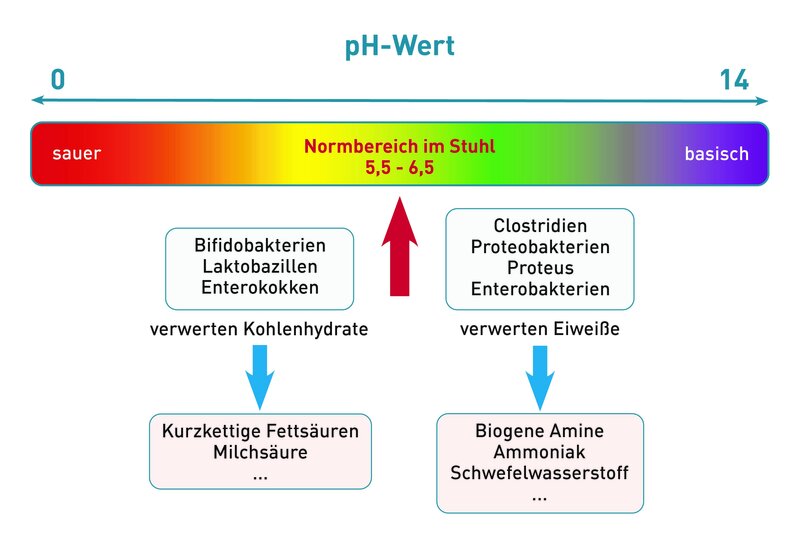

Basische Lebensmittel sind nicht per se „basisch“, ebenso ist der pH-Wert säurebildender Lebensmittel nicht immer niedrig. Vielmehr ist die Umsetzung der Nahrung durch den Stoffwechsel und die daraus entstehenden Produkte und ihre Wirkung auf das Säure-Basen-Gleichgewicht entscheidend. Einen einheitlicher pH-Wert in allen Körperregionen gibt es nicht und darf es auch nicht geben – im Gegenteil sollten bestimmte Regionen aus physiologischen Gründen eher ein basisches (z.B. Teile des Dünndarms) oder ein saures (Dickdarm) Milieu aufweisen. Um das zu erreichen, ist eine ballaststoffreiche, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, die Meidung von stark verarbeiteten Lebensmitteln und Fast-Food essentiell. Tierische Produkte sollten nicht Hauptbestandteil des Speiseplans sein. Im Rahmen der Mikrobiomdiagnostik ermitteln wir den pH-Wert des Stuhls, also des Dickdarms. Dieser sollte idealerweise zwischen 5,5 und 6,5 (also schwach sauer) sein. Ein saurer pH-Wert im Dickdarm inhibiert das Wachstum vieler nicht-säuretoleranter Bakterien, zu denen die meisten pathogenen Erreger gehören. Dagegen deutet ein neutraler oder sogar basischer pH-Wert (> 6,5) auf ein Ungleichgewicht der Darmflora (Dysbiose) hin. Er entsteht durch basische Stoffwechselprodukte (biogene Amine, Ammoniak, Schwefelwasserstoff), die insbesondere durch Proteobakterien gebildet werden. Eine stark eiweißreiche Kost wird von proteolytischen Bakterien, z.B. durch die im Darm reichlich vorkommenden Bacteroides, verstoffwechselt, fördert das Wachstum der Proteobakterien und trägt so zu einem basischen pH im Stuhl bei. Ebenso führt eine Verminderung der säurebildenden Bifidobakterien und Laktobazillen zu einer Verschiebung des pH-Wertes in Richtung basisches Milieu. Ein gestörtes bakterielles Gleichgewicht kann durch Darmreinigung und Ernährungsumstellung auf probiotische und ballaststoffreiche Kost wiederhergestellt werden. Der pH-Wert ist Bestandteil unserer Mikrobiota- und Check-up-Profile, kann aber auch einzeln angefordert werden. Unseren Anforderungsschein für die Stuhldiagnostik finden Sie hier.

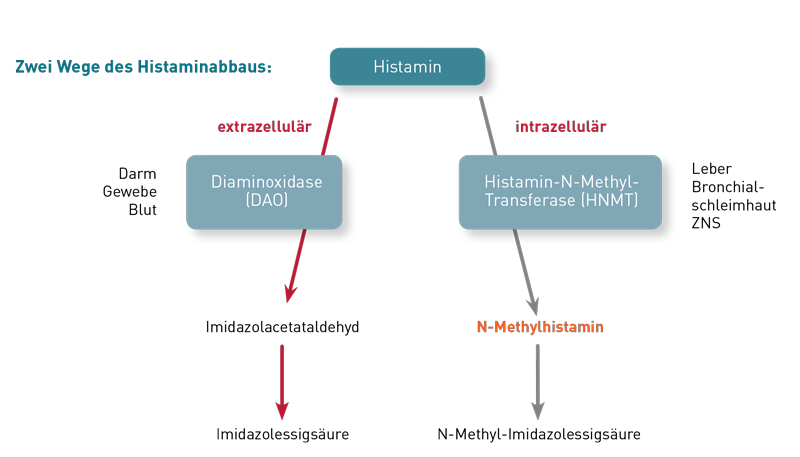

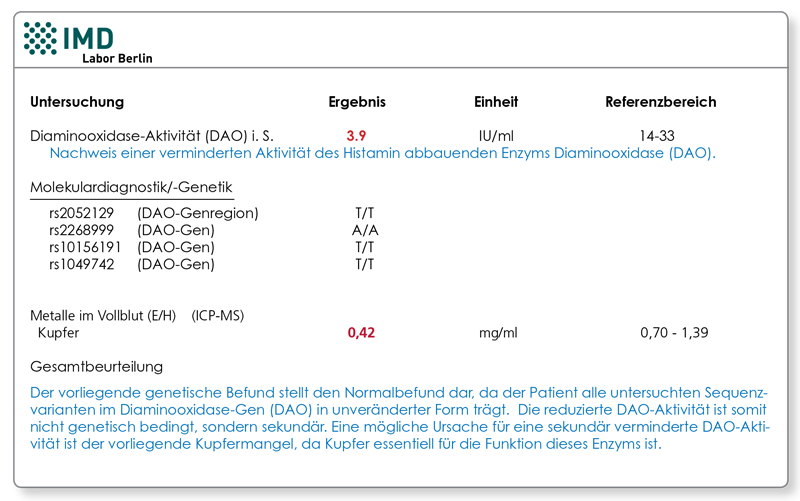

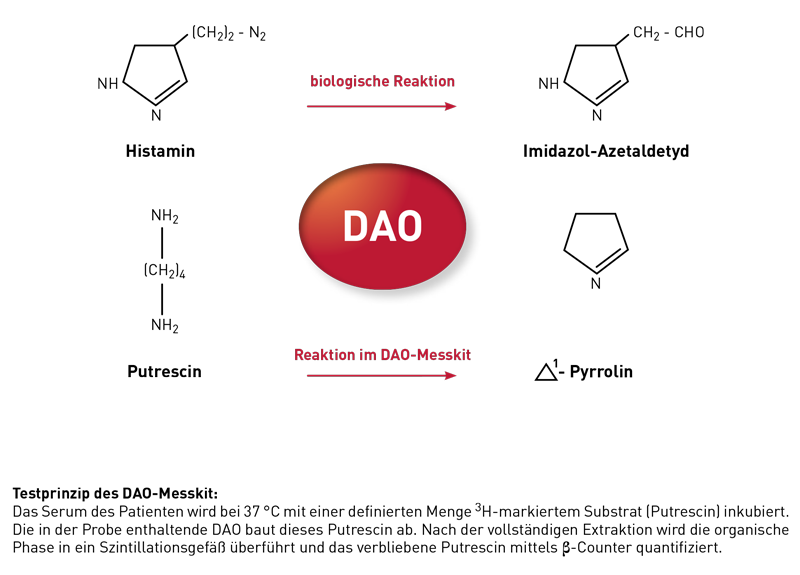

Vorweg: Histamin aus der Nahrung hat nahezu keinen Einfluss auf den Histaminspiegel im Blut. Wenn wirklich die klassischen Ursachen vermehrter Histaminbildung und auch ein reduzierter Histaminabbau (DAO-Aktivität) ausgeschlossen sind, dann sollte danach geschaut werden, ob eine Dysbiose-bedingte vermehrte Histaminbildung im Darm dafür verantwortlich ist. Verschiedene Bakterien, insbesondere Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii und Hafnia alvia wandeln sehr effektiv das Histidin aus der Nahrung in Histamin um. Patienten, die eine vermehrte Ansiedlung dieser Bakterien im Darm haben, tragen im Grunde ihre eigene Histaminquelle immer mit sich. Vor allem wenn zusätzlich eine gestörte Darmbarriere vorliegt, kann Histamin leicht in das Portalblut übertreten und in den peripheren Blutkreislauf gelangen und einschlägige Symptome verursachen. Zur Abklärung dieser versteckten Quelle empfiehlt sich die Untersuchung "Histaminbildner im Stuhl". Ergänzend bieten sich die Stuhlanalysen Histamin, a-1-Antitrypsin (leaky gut-Marker) sowie das Eosinophile Protein X (EPX) an. Mit letzterem schließt man eine Eosinophilenaktivierung in der Darmwand aus, die (in seltenen Fällen) neben den Bakterien auch für erhöhte Histaminbildung im Darm verantwortlich sein könnte. Bei auffälligem Befund der Histaminbildner sollte die Dysbiose durch Darmreinigung (z.B. Flohsamenschalen, Aktivkohle, Oreganoöl, Pektin, Zeolith, u.a.), Präbiotika (z.B. Akazienfasern, Inulin, FOS, u.a.) und Probiotika ausgeglichen werden. Cave: viele Probiotika enthalten histaminbildende Bakterien, hier finden Sie weitere Informationen dazu. Zudem sollten vorübergehend nicht nur Histamin- sondern auch Histidin-reiche Nahrungsmittel reduziert werden. Diese sind: Fleisch (Rind, Schwein, Lamm, Huhn), Thunfisch und Lachs, ebenso Milch sowie Hartkäse, Bohnen, Linsen, Erdnüsse und Weizenkeime.

Unseren Anforderungsschein für die Stuhldiagnostik finden Sie hier.

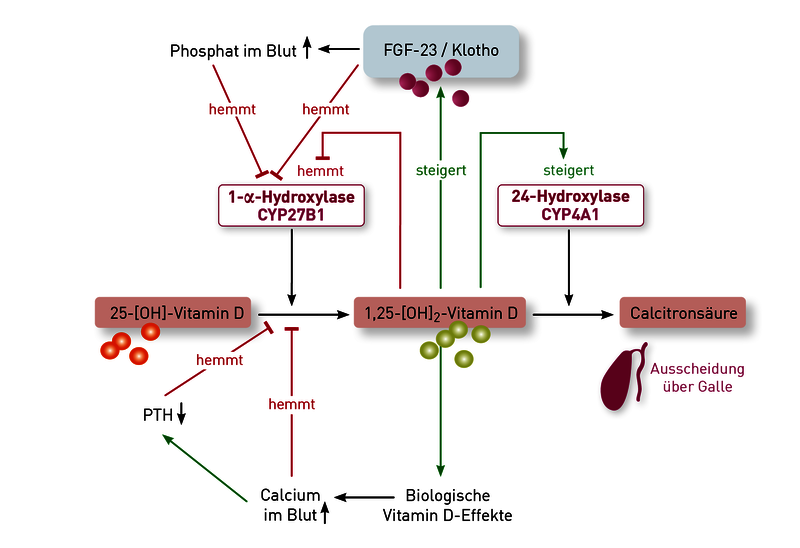

Ja, bei Überwachung des Vitamin D-Stoffwechsels in der Schwangerschaft sind mehrere Besonderheiten zu beachten:

- Die Konzentration von totalem 25OH-Vitamin D steigt im Verlauf der Schwangerschaft deutlich an, weil Östrogene die Synthese von „Vitamin D Bindendem Protein“ (VDBP) stimulieren. Dieser Anstieg von VDBP führt jedoch nicht zu einem Anstieg des biologisch aktiven, freien Vitamin D. Das herkömmliche 25OH-Vitamin D ist daher bei Schwangeren schwierig zu interpretieren und die direkte Messung des freien Vitamin D umso bedeutsamer.

- Die Plazenta enthält hohe Konzentrationen des Enzyms 1-alpha-Hydroxylase und produziert daher große Mengen an 1,25 (OH)2-Vitamin D (siehe Abbildung). Eine gesunde Schwangere muss entsprechend etwa doppelt so hohe 1,25 (OH)2-Vitamin D-Konzentrationen aufweisen – scheinbar normale (d.h. für nicht-schwangere Frauen normwertige) 1,25 (OH)2-Vitamin D- Konzentrationen deuten bei Schwangeren auf erhebliche Probleme in der Plazenta hin.

- Sehr seltene, mütterliche und kindliche Gen-Defekte, z.B. im Gen der 24-Hydroxylase (siehe Abbildung), können zu bedrohlichen Hyperkalzämien des Neugeborenen führen, insbesondere wenn die Mutter während der Schwangerschaft mit hohen Dosen Vitamin D substituiert wurde. Freies 25(OH)-Vitamin D und 1,25 (OH)2-Vitamin D sollten daher im ersten und dritten Trimenon überprüft und als Richtwert für einen möglichen Substitutionsbedarf herangezogen werden. Bei Verdacht auf dieses Krankheitsbild ist auch eine Bestimmung von PTH und die entsprechende Gendiagnostik hilfreich (PTH ist bei diesem Gendefekt regelhaft supprimiert).

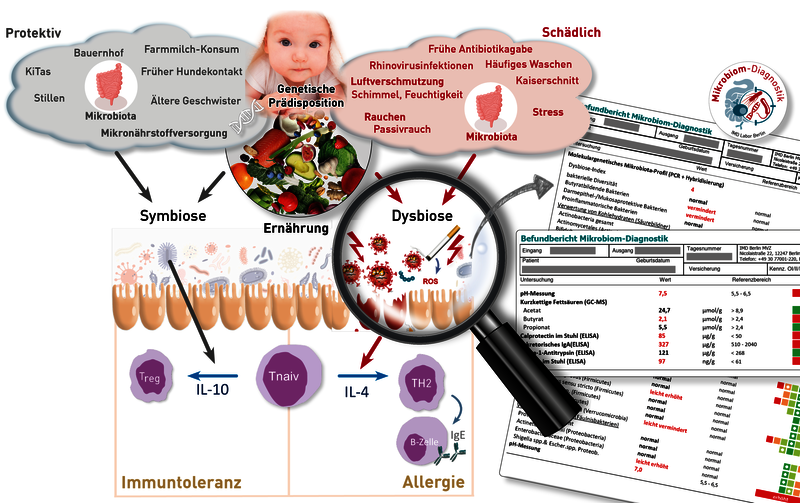

Dank großer epidemiologischer Studien ist mittlerweile klar: Mikrobiom und Umweltfaktoren spielen bei der Entstehung von Allergien eine zentrale Rolle. Ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Darmmikrobiom und Immunsystem ist für die Immuntoleranz gegenüber Nahrungsmitteln und anderen harmlosen Umwelteinflüssen essentiell. Symbiose ist Voraussetzung für die Integrität der Darmbarriere, die regulierte Antigenpräsentation gegenüber dem adaptiven Immunsystem und letztlich die adäquate Bildung regulatorischer T-Zellen. Diese spielen eine zentrale Rolle für die Aufrechterhaltung der Immuntoleranz. Dysbiose und Leaky Gut führen zu einer unkontrollierten Exposition mit immunogenen Inhalten des Darmlumens und induzieren damit eine Immunaktivierung, die die Entstehung von Typ I- aber auch Typ IV-Allergien auf Nahrungsmittelbestandteile begünstigt. Wie erfolgt die Kommunikation zwischen Darmbakterien und Immunsystem? Hier spielen Stoffwechselprodukte des Mikrobioms eine wichtige Rolle: Beim Abbau von Ballaststoffen produzieren bestimmte Bakterienstämme kurzkettige Fettsäuren (Butyrat, Propionat, Acetat). Insbesondere Butyrat stärkt die Schleimhautbarriere und fördert die Induktion regulatorischer T-Zellen. Ein hoher Butyratgehalt im Stuhl im Säuglingsalter und eine ausreichende Anzahl an butyratbildenden Bakterien im Stuhl von Kindern sind mit einem signifikant geringeren Allergierisiko assoziiert.

Zur Allergieprävention im Säuglings- und Kindesalter ist aus diesen Gründen eine Untersuchung des Darmmilieus ratsam. In diesem Zusammenhang empfehlen sich folgende Analysen:

1. Kurzkettige Fettsäuren im Stuhl:

Auskunft über die aktuelle Acetat-, Propionat- und Butyratversorgung. Ein verminderter Wert deutet entweder auf eine unzureichende Zufuhr an präbiotischen Nahrungsmitteln oder auf eine reduzierte Funktion oder Anzahl an Butyratbildnern hin.

2. Molekulargenetisches Mikrobiota-Profil

Ermittelt u.a. die Stärke einer bakteriellen Dysbiose (Dysbioseindex) und das Vorkommen von Butyratbildnern im Stuhl des Patienten, sowie weitere für die Immuntoleranz wichtige Bakterien (z.B. Mukosaprotektive Bakterien). Bei sehr stark reduzierten Butyratbildnern empfiehlt sich neben prä- und probiotischer Behandlung ggf. zusätzlich eine temporäre Gabe von Butyrat.

3. pH-Wert (im molekulargenetischen Profil enthalten)

Ein alkalischer pH-Wert stört die Butyrat-bildenden Stoffwechselprozesse und kann auf einen Mangel an säurebildenden Bakterien hindeuten – es empfiehlt sich eine präbiotische Behandlung begleitet von einer Ernährungsumstellung.

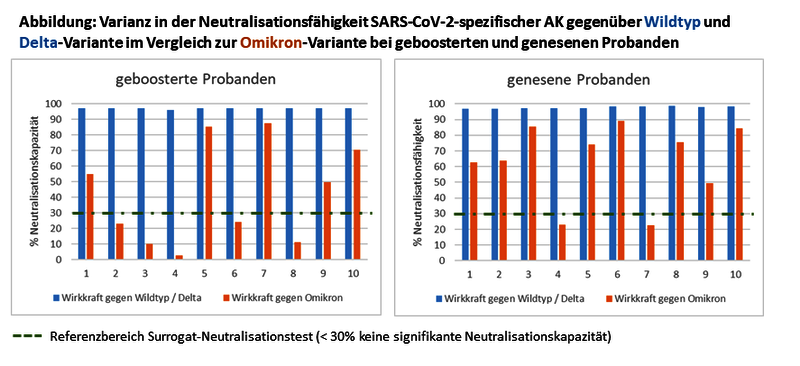

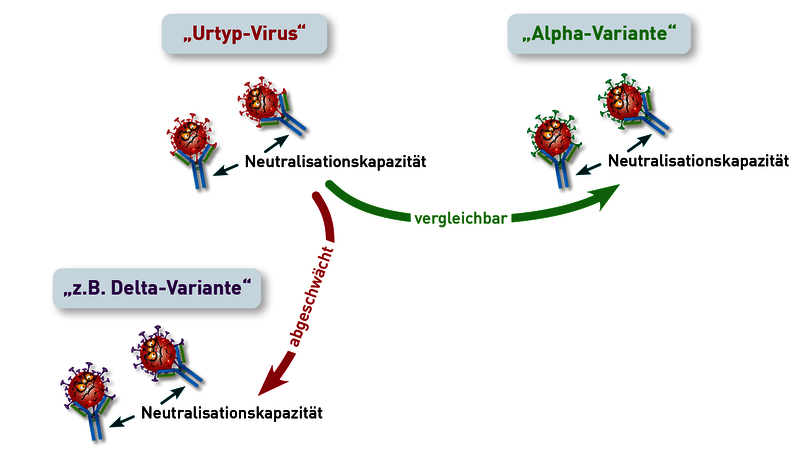

Nein, die Schutzwirkung SARS-CoV-2-spezifischer Antikörper gegenüber Omikron kann nicht durch den herkömmlichen Surrogat-SARS-Neutralisationstest ermittelt werden. Hier ist der neue Omikron-Neutralisationstest weit überlegen. Vor dem Auftreten von Omikron korrelierte die Höhe der IgG (S1)-Titer sehr gut mit der Neutralisationskapazität gegenüber den verschiedenen SARS-CoV2-Varianten. Mit der Ausbreitung von Omikron ergaben sich bald Hinweise, dass die Wirksamkeit der durch die Impfung oder Infektion (nicht Omikron-Variante) gebildeten Antikörper gegenüber der Omikron-Variante deutlich vermindert sei. Aufgrund vieler Mutationen im Omikron-Spikeprotein 1, passen die zuvor generierten IgG (S1)-Antikörper nicht mehr exakt und verlieren dadurch ihre Bindungs- und somit auch ihre Neutralisationsfähigkeit. Bisher verfügbare und zugelassene Tests zur Messung der Neutralisationskapazität bezogen sich ausschließlich auf die Bindungsfähigkeit der Antikörper an die Wildtypvariante (ursprüngliches Virus). Da auch alle bisherigen Impfungen auf dem Spikeprotein der Wildtyp-Viren beruhen, kann hiermit effizient getestet werden, ob sich eine humorale Immunität entwickelt hat. Unsere eigenen Austestungen zeigen allerdings, dass daraus auf die Schutzwirkung gegenüber der vorherrschenden Omikron-Variante kaum Rückschlüsse gezogen werden können (siehe Abbildung). Obwohl jeder Proband der Austestung, entweder geboostert oder genesen, einen IgG (S1)-Wert > 384 BAU/ml aufwies und eine vergleichbare Neutralisationskapazität von >90 % gegenüber der Wildtyp- und Delta-Variante zeigte, variierte die Neutralisationsfähigkeit gegenüber der Omikron-Variante von Proband zu Proband deutlich. Die Höhe des IgG (S1)-Titers korreliert in Bezug auf Omikron nun nicht mehr mit der Wirksamkeit der Antikörper. Seit März kann daher am IMD Berlin die Neutralisationsfähigkeit wahlweise gegenüber der Wildtyp und / oder der Omikron-Variante getestet werden.

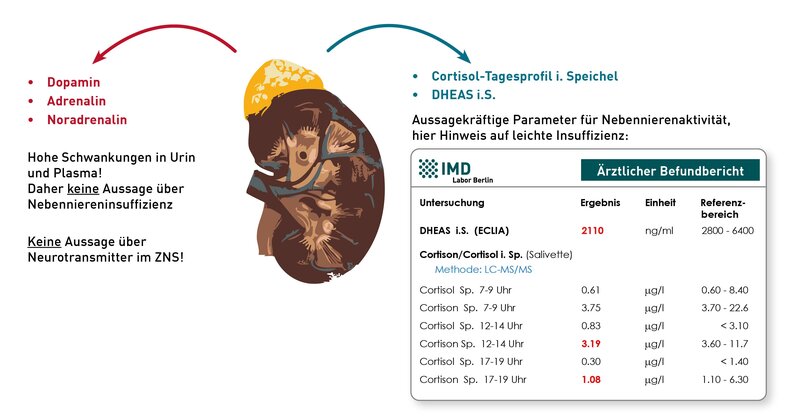

Der Begriff „Neurostress“ bezieht sich populärwissenschaftlich auf eine verminderte Produktion von Stresshormonen in den Nebennieren und damit auf Zustände einer leichten Nebenniereninsuffizienz, die von einem Morbus Addison abgegrenzt werden kann. Aussagekräftige Laborparameter stellen das „Cortisol-Tagesprofil im Speichel“ und der Sexualhormon-Vorläufer „DHEAS im Serum“ dar:

• Charakteristisch ist eine Abflachung des Cortisol-Tagesprofil auf niedrigem Niveau, entsprechend einer wenig ausgeprägten zirkadianen Rhythmik des Stresshormons Cortisol. Die abgeflachte Kurve geht häufig mit Müdigkeit und Antriebslosigkeit einher.

• DHEAS wird wie Cortisol in der Nebennierenrinde gebildet und ist Vorläufer für Steroidhormone. Auch eine reduzierte Synthese der Sexualhormone kann Erschöpfungssymptomen zugrunde liegen.

Wenig aussagekräftig ist hingegen die Messung von Katecholaminen (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin) im Urin oder Plasma – insbesondere deshalb, weil die Konzentrationen von Stresshormonen hohen interindividuellen Schwankungen unterliegen, die eine Insuffizienz vortäuschen bzw. kaschieren können. Entsprechung wird auch bei Cortisol nicht die einzelne Konzentration, sondern die Veränderung im Tagesverlauf beurteilt. Klar ist, dass die von der Nebenniere ausgeschütteten Katecholamine als Stresshormone fungieren und allenfalls mit der individuellen Sympathikus-Aktivierung korrelieren. Sie liefern hingegen keinerlei Aussagen über den Neurotransmitterhaushalt im peripheren oder gar zentralen Nervensystem. Die eng regulierte, präzische Ausschüttung winziger Mengen von Neurotransmittern an den Synapsen kann über Untersuchungen von Blut oder Urin nicht erfasst werden. Es ist lediglich möglich, im Blut den Versorgungsstatus mit Ausgangssubstanzen und Kofaktoren der Neurotransmittersynthesen zu analysieren (u.a. Tryptophan, Tyrosin, Phenylalanin, Vitamin B6, B12, Magnesium). Ein Rückschluss auf „Neurostress“ innerhalb des ZNS im Sinne einer Fehlregulation auf immunologische und endokrine systemische Reize ist über Labordiagnostik nicht möglich, weder aus Urin, Blut und Speichel.

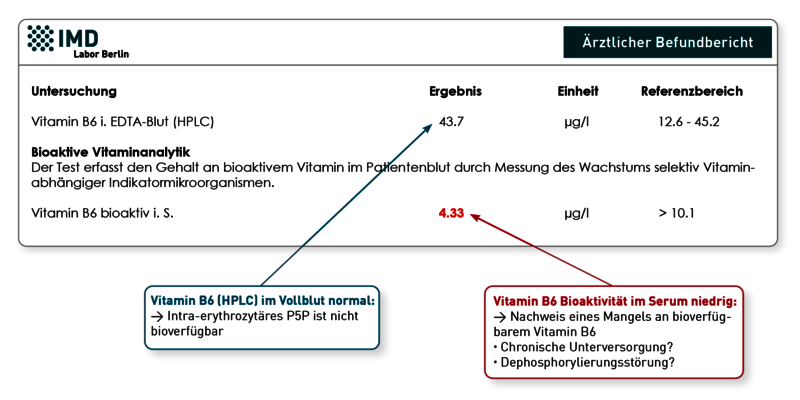

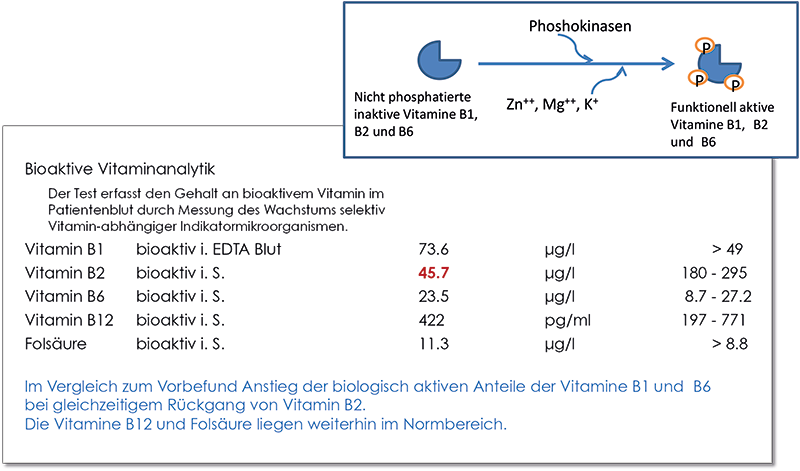

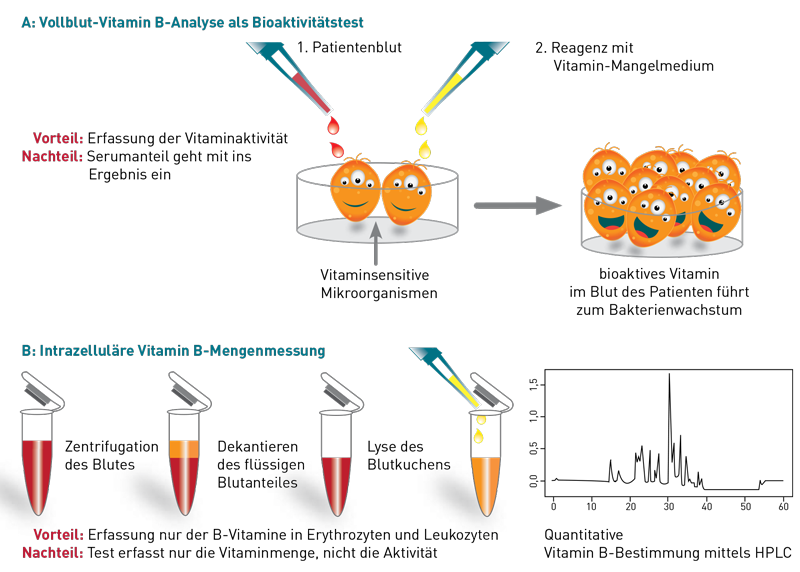

Das zur oralen Vitamin B6-Substitution häufig verwendete Pyridoxin wird in den roten Blutkörperchen rasch in Pyridoxalphosphat (P5P) umgewandelt. Am höchsten ist die intra-erythrozytäre P5P-Konzentration 1-2 Stunden nach der oralen Einnahme. Anschließend wird P5P zu Pyridoxal metabolisiert und in dieser Form wieder ans Plasma abgegeben und über das Blut verteilt. Pyridoxal kann direkt ins Gewebe aufgenommen werden. Aufgrund dieser Verstoffwechslung lassen sich zwei Erklärungen für die scheinbar diskrepanten Vitamin B6-Ergebnisse ableiten:

1) Der Patient hat kurz vor der Blutentnahme ein Substitutionspräparat eingenommen. Das aufgenommene Vitamin B6 liegt nun in hohen Konzentrationen in den Erythrozyten in Form des P5P vor, welches durch die Vollblut-Bestimmung in der HPLC erfasst wird. Liegt generell ein Mangelzustand vor, wird das ins Plasma abgegebene Pyridoxal relativ schnell ins Gewebe aufgenommen. Das folglich niedrige bioaktive Vitamin B6 spiegelt die chronische Mangelsituation wieder. Dies zeigt, dass anders als bei vielen anderen Mikronährstoffen bei Vitamin B6 gerade nicht die Vollblutanalyse, sondern die Serumanalyse den langfristigen Versorgungsstatus abbildet.

2) Kann Punkt 1 ausgeschlossen werden, könnte eine Dephosphorylierungsstörung vorliegen, wodurch die Umwandlung/Dephosphorylierung von P5P gehemmt ist. Da nur die dephosphorylierte Form aus den Erythrozyten ins Plasma abgegeben wird, akkumulieren hohe P5P-Spiegel in den roten Blutkörperchen, ohne dass das Gewebe mit Vitamin B6 versorgt wird. Hohes P5P im Vollblut wäre in diesem Fall Ausdruck eines funktionellen Mangels.

In der Praxis beobachten Therapeuten immer wieder, dass Patienten mit normalem/erhöhtem HPLC-Vitamin B6 im Vollblut und niedrigem bioaktiven Vitamin B6 im Serum von einer Vitamin B6-Gabe profitieren. Ein Monitoring ist hier nur über die Bioaktivität messbar.

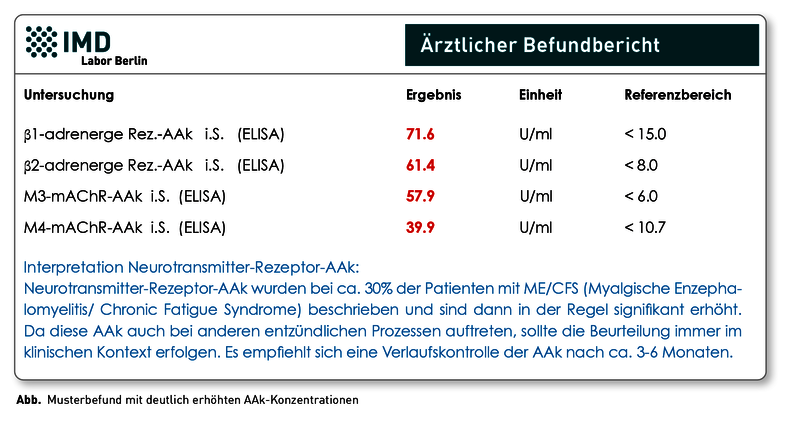

Das Chronische Fatigue Syndrom (CFS), auch Myalgische Enzephalitis (ME) genannt, ist eine sehr schwere Erkrankung, die in ca. 2/3 der Fälle durch eine Infektion ausgelöst wird, beispielsweise nach einer Grippe oder EBV-Infektion. Auch im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wurde beobachtet, dass ein Teil der Patienten Wochen bis Monate nach dem Infekt Beschwerden entwickeln, die als „Long-COVID“ oder „Post-COVID-19-Syndrom“ bezeichnet werden und an ME/CFS erinnern. In solchen infektbedingten Fällen ist das CFS/ME höchstwahrscheinlich eine Autoimmunerkrankung, die auch mit dem Auftreten von verschiedensten Autoantikörpern (AAk) assoziiert ist. Eine besondere Rolle spielen dabei u.a. Antikörper, die sich gegen Neurotransmitter-Rezeptoren richten. In einer Studie wurden bei einem Teil der CFS/ME-Patienten erhöhte AAk gegen adrenerge und muskarinerge Acetylcholin-Rezeptoren nachgewiesen. Diese AAk gehören zur Gruppe der sogenannten G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR) und sind Teil eines regulatorischen Netzwerkes, das bei zahlreichen Erkrankungen dysreguliert ist. Sie sind an der Pathogenese verschiedener Autoimmun- und Nicht-Autoimmunerkrankungen beteiligt. Auch wenn die Neurotransmitter-Rezeptor-AAk keine spezifischen Biomarker für das CFS/ME sind, können sie unterstützend zur Diagnosestellung von ME/CFS herangezogen werden. Aktuell haben positive Neurotransmitter-Rezeptor-AAk-Befunde keine direkte therapeutische Relevanz. Detaillierte Hintergründe finden Sie in unserer aktualisierten Diagnostik-Information.

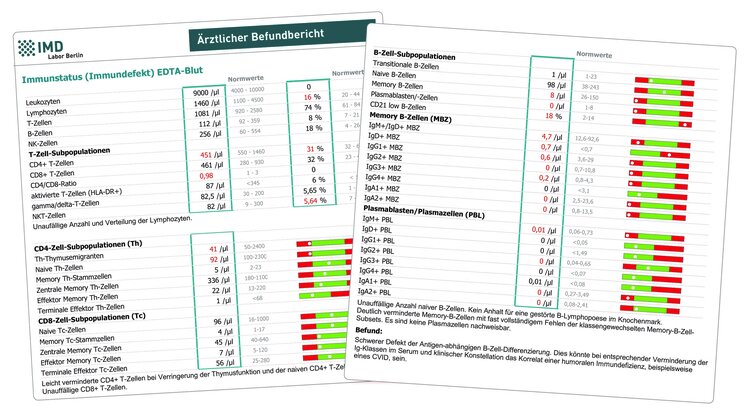

Diese Untersuchung wurde durch unser Labor für die Diagnostik von angeborenen Immundefekten entwickelt. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass diese Erkrankungen nur im Kindesalter auftreten und mit einer schweren Infektanfälligkeit einhergehen, werden 50 % der Diagnosen erst bei Erwachsenen gestellt. Dies liegt unter anderem daran, dass unter Umständen klinisch die Infektanfälligkeit nicht im Vordergrund steht, sondern andere Symptome wie Autoimmunität, unklare Entzündungen oder Fatigue dominieren. Die häufigste Diagnose bei diesen Patienten sind Störungen des B-Zell-Systems, die mit einem Antikörpermangel einhergehen.

Im „zellulären Immunstatus Immundefekt“ wird dementsprechend eine umfassende Analyse derjenigen Immunzellen vorgenommen, die an Antikörperantworten beteiligt sind (T- und B-Lymphozyten). Hierbei werden Anzahl und Entwicklungsstufen dieser Zellen quantifiziert und damit Bildung und aktivierungsbedingte Differenzierung der Lymphozyten nach Kontakt mit Antigenen überprüft. Darüber hinaus erfolgt eine Analyse der IgG- und IgA-Subklassen-Produktion durch die B-Lymphozyten, so dass das zelluläre Korrelat eines IgG-Subklassen- oder IgA-Mangels nachgewiesen werden kann.

Eingesetzt werden sollte der zelluläre Immunstatus „Immundefekt“ daher zur weiteren Abklärung bei Patienten mit Infektanfälligkeit, insbesondere dann, wenn ein Immunglobulinmangel oder ein Subklassendefekt bereits nachgewiesen wurde. Eine Bestimmung der Immunglobuline (IgA, IgG und IgM) sollte spätestens zeitgleich zum Immunstatus erfolgen, da ansonsten nur eine eingeschränkte Beurteilung erfolgen kann.

Da überschüssiges Vitamin C effizient ausgeschieden wird, spielt die Labordiagnostik bei Verdacht auf Vitamin C-Mangel eine untergeordnete Rolle. Vitamin C kann im Gegensatz zu anderen Mikronährstoffen durchaus „blind“ supplementiert werden. Wichtig ist allerdings vor Hochdosistherapie der Ausschluss einer genetischen Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G6PD)-Defizienz. Diese kann im Labor über den einfachen G6PD-Aktivitätstest detektiert werden.

Soll Vitamin C im Einzelfall dennoch gemessen werden, ist die anfällige Präanalytik zu beachten. Vitamin C ist lichtempfindlich und wird noch nach der Blutentnahme von den Zellen in der Blutprobe verbraucht. Dies kann zu falsch niedrigen Konzentrationen führen. Aufgrund dieser präanalytischen Anfälligkeit empfehlen wir eine Blutentnahme im Labor vor Ort.

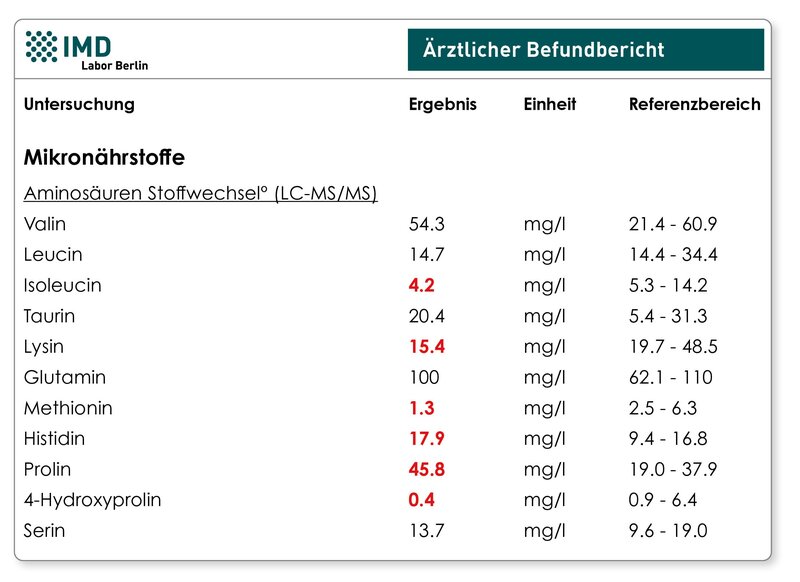

Alternativ zur direkten Bestimmung kann das „Aminosäureprofil Stoffwechsel“ einen Hinweis auf die Vitamin C-Versorgung geben. Ohne Vitamin C kann die Aminosäure Prolin nicht in Hydroxyprolin umgewandelt werden. Niedriges Hydroxyprolin bei normalem bis hohem Prolin weist auf eine unzureichende Vitamin C-Zufuhr hin. Das Verhältnis von Hydroxyprolin zu Prolin kann daher bei guter Verfügbarkeit von Prolin als Biomarker für die Vitamin C-Versorgung genutzt werden. Ein Mangel hingegen von Prolin, Vitamin C, Eisen und Vitamin B6 würde unter anderem den Aufbau von Bindegewebe beeinträchtigen.

Hyroxyprolin entsteht enzymatisch aus Prolin, Kofaktor: Vitamin C

Vitamin C ist als Kofaktor essentiell für die Kollagensynthese. Daher stört ein Vitamin C-Mangel die Bildung von kollagenhaltigem Gewebe wie Haut, Knorpel, Knochen und Bindegewebe.

Die Bestimmung von spezifischem IgE gegen Allergenmischungen (z.B. der Baum-, Gräser-, oder Kräuterpollenmischung) ermöglicht v.a. unter Berücksichtigung der Kosteneffizienz eine breitgefächerte Abgrenzung der möglichen Allergieauslöser. Im nächsten Schritt werden häufig die einzelnen Mischungen ausdifferenziert. Dieses Vorgehen ist jedoch aufgrund der Kreuzreaktivitäten nicht immer zielführend. Nicht selten weisen wir in solchen Fällen IgE gegen alle Bestandteile der Mischung nach. So ist z. B. bei dem Nachweis von spezifischem IgE gegen Phl p1 und Phl p5 aus dem Lieschgras davon auszugehen, dass bei der Einzeltestung auch positive Ergebnisse auf alle Süßgräserpollen erzielt würden (siehe hierzu Rubrik „Wissenschaft am IMD“). Darüber hinaus wird bei der Ausdifferenzierung der Mischungen häufig der Höchstwert überschritten.

Für die SIT-Planung aussagekräftig und zudem kosteneffizient ist vielmehr die direkte Bestimmung der IgE-Antikörper gegen einzelne rekombinante Allergenkomponenten. Das Befundbeispiel illustriert dieses Vorgehen: Stellvertretend für die Ausdifferenzierung der Gräserpollenmischungen werden die Markerallergene Phl p1 und Phl p5 bestimmt, stellvertretend für Ausdifferenzierung der Baumpollenmischung das Markerallergen Bet v1 der Birke und Buchengewächse. Die Bestimmung von Ole e1 dient als Marker einer spezifischen Sensibilisierung auf Eschenpollen. Letztere blühen in Deutschland meist zur selben Zeit wie die Birke und können symptomatisch einer Birkenpollenallergie ähneln.

Mehr Informationen im Detail zur klinischen Aussagekraft der molekularen Allergiediagnostik finden sie auch hier.

Neutralisierende SARS-CoV-2-Antikörper haben die Fähigkeit, die Virusvermehrung zu hemmen, in dem sie die Bindung des Virus an die Wirtszelle und damit sein Eindringen ins Zellinnere stören. Im sogenannten Surrogat-SARS-Neutralisationstest kann diese Fähigkeit der im Serum befindlichen Antikörper geprüft werden. Surrogat-SARS-Neutralisationstests verwenden die Rezeptor-Bindungs-Domäne (RBD-Region), die im Spike-Protein liegt und in deren Bereich die Virusvarianten Mutationen aufweisen. Die aktuell auf dem Markt verfügbaren Tests – so auch der, den wir im IMD Berlin verwenden (cPass; GenScript-Medac) – basieren auf der Sequenz des „ursprünglichen“ SARS-CoV-2. Somit stellt sich die Frage, inwieweit sich die gemessene Neutralisationskapazität auf die Immunabwehr von Virusvarianten übertragen lässt. Laut Testungen und Aussage der Firma GenScript kann dieser die neutralisierenden Antikörper gegen die Alpha-Variante (B.1.1.7; vormals britische Variante) sehr gut erfassen. Das ist auch vom Konsiliarlabor in der Charité bestätigt worden und ebenfalls schriftlich auf der Website der Firma hinterlegt und einsehbar. Zu den weiteren Varianten gibt es zwar bisher keine offizielle Stellungnahme, man weiß jedoch durch Forschungsergebnisse, dass die Neutralisationskapazität, die durch Infektion mit dem ursprünglichen Virus oder durch Impfung erworben wurde, im Mittel etwas weniger wirksam gegenüber bestimmten Varianten, so auch der Delta-Variante, ist. Eine hohe Effizienz der Antikörper im cPass-Test von GenScript ist sicher eher vorteilhaft für die Immunabwehr anderer Virusvarianten, kann aber nicht eins zu eins übertragen werden, mit Ausnahme auf die Neutralisation der Alpha-Variante.

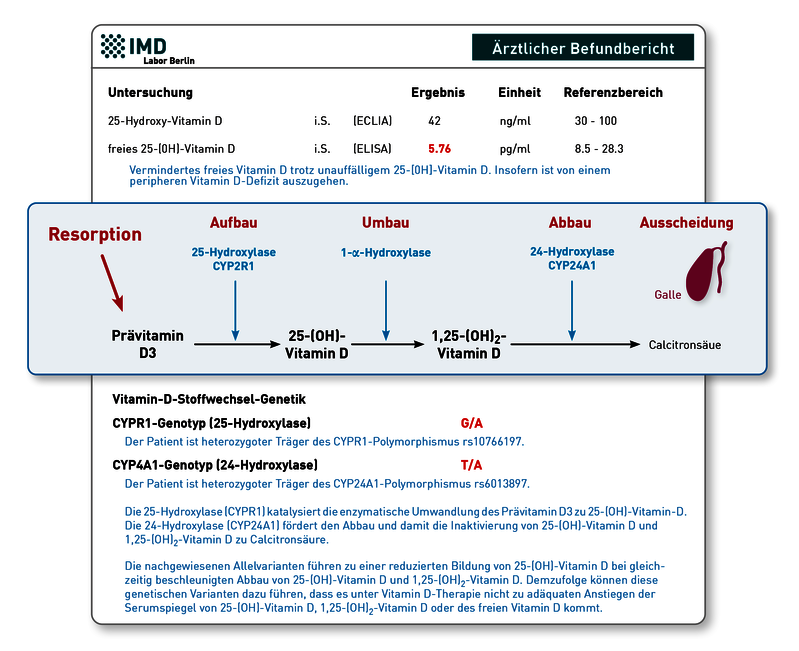

Die Pharmakokinetik von Vitamin D ist individuell sehr unterschiedlich. Dies beruht vor allem auf folgenden Einflussfaktoren:

Resorption: Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin und sollte daher zu den Mahlzeiten eingenommen werden. Es wird im Wesentlichen im Dünndarm resorbiert. Jegliche Erkrankung des Dünndarms kann daher – trotz adäquater oraler Zufuhr – einen Vitamin-D-Mangel begünstigen. Man sollte insbesondere Erkrankungen wie Zöliakie und chronisch entzündliche Darmerkrankungen ausschließen. Eine erhebliche (gewollte) Verringerung der resorptiven Oberfläche im Dünndarm haben aber auch Patienten mit Z n. bariatrischer Chirurgie. Diese Patienten sind aber insbesondere zur Verbesserung ihrer oft pathologischen Insulinresistenz auf eine adäquate Vitamin-D-Versorgung angewiesen.

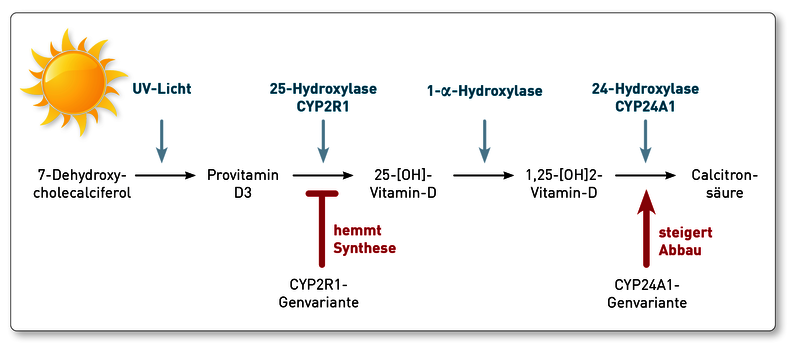

Metabolismus: Die Enzyme, die Vitamin D metabolisieren ((25-Hydroxylase, 1-alpha-Hydroxylase und 24-Hydroxylase) kommen beim Menschen in unterschiedlichen Genvarianten vor. Der Summationseffekt dieser Varianten ist entweder eine Verlangsamung oder eine Beschleunigung des Metabolismus und damit eine Verlangsamung oder Beschleunigung des Anstiegs von Vitamin D im Blut nach Substitution. In den letzten Jahren gibt es darüber hinaus Hinweise, dass die Gene, die für den Metabolismus von Vitamin D verantwortlich sind, auch erheblichen epigenetischen Veränderungen unterliegen. Diese tragen ebenfalls zur Variabilität des Konzentrationsanstiegs im Blut nach oraler Vitamin-D-Gabe bei.

Empfehlung: Aufgrund dieser aus den oben genannten Gründen sehr hohen Variabilität der Vitamin-D-Blutkonzentrationen nach oraler Gabe und der Tatsache, dass sowohl Mangel als auch Überdosierung zu vermeiden sind, schlagen wir ein pragmatisches Vorgehen bei der Vitamin-D-Substitution vor. Beginnen sollte man die Substitution mit Dosen nach den Empfehlungen der jeweiligen Fachgesellschaften. Diese Therapie muss dann aber durch Bestimmung von Vitamin D (das freie 25(OH) Vitamin D ist hier vorzuziehen, da es besser die biologische Aktivität des Vitamin-D-Systems widerspiegelt) überwacht und entsprechend angepasst werden. Feste Schemata ohne Kontrollen sind aufgrund der oben beschriebenen Variabilität der individuellen Antworten zu vermeiden. Die genetische Untersuchung der metabolisierenden Enzyme 25-Hydroxylase (CYP2R1) und 24-Hydroxylase (CYP24A1) sowie des Vitamin-D-Bindeproteins (VDBP) liefern wichtige prognostische Anhaltspunkte.

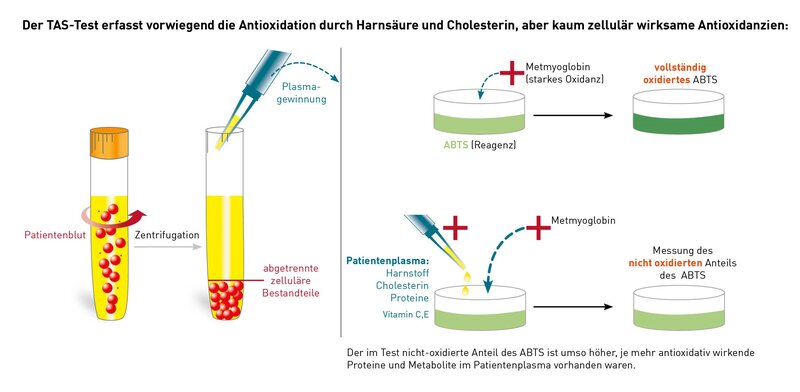

Der TAS-Test (Totaler Antioxidanzien Status) ist ein 1993 als sehr einfacher Screeningtest eingeführtes Laborverfahren, um die Kapazität aller im Patientenplasma vorhandenen Oxidations-hemmenden Moleküle zu erfassen. Auch wenn das auf den ersten Blick plausibel klingt, ist der Test ungeeignet, den Versorgungsstatus oder gar Substitutionsbedarf eines Patienten einzuschätzen, weil in diesen Test neben den klassischen Antioxidanzien wie Vitamin C oder E auch Plasmaproteine wie Albumin aber auch Harnsäure und Cholesterin eingehen und das wegen ihrer großen Menge sogar überproportional. Das erklärt sich in Kenntnis des Testprinzips. Es wird die hemmende Wirkung des Gesamtplasmas auf die Oxidation von ABTS (2,2′-Azino-di-3-ethylbenzthiazolinsulfat) durch zugegebenes Metmyoglobin erfasst wird. So wird z.B. ein Patient mit Gicht (hohe Harnsäure) oder Fettstoffwechselstörung (hohes Cholesterin) im TAS-Test oft eine gute antioxidative Kapazität zeigen, obwohl der Patient signifikante Defizite beim Coenzym Q10, Vitamin E oder Glutathion hat. Patienten mit niedrigem Gesamtprotein (Albumin) oder Patienten mit durch Fettsenker stark verminderten Cholesterinwerten haben dagegen immer schlechte Werte, selbst wenn die einzelnen echten Antioxidanzien in ausreichender Menge vorhanden sind. Die zellulären Anteile, so z.B. das intrazelluläre Glutathion, werden gar nicht erfasst, weil zellfreies Plasma eingesetzt wird. Es erfolgt keine Differenzierung zwischen wasser- und lipidlöslichen (zellgängigen) Antioxidanzien.

Die 2008 erschienene Empfehlung des Robert-Koch-Institut "Oxidativer Stress und Möglichkeiten seiner Messung aus umweltmedizinischer Sicht" rät von der Verwendung des TAS-Test ab mit der Begründung, dass es heute die Möglichkeit gibt, die entscheidenden Antioxidanzien direkt im Labor zu analysieren und sie entsprechend der gefundenen Spiegel gezielt zu substituieren.

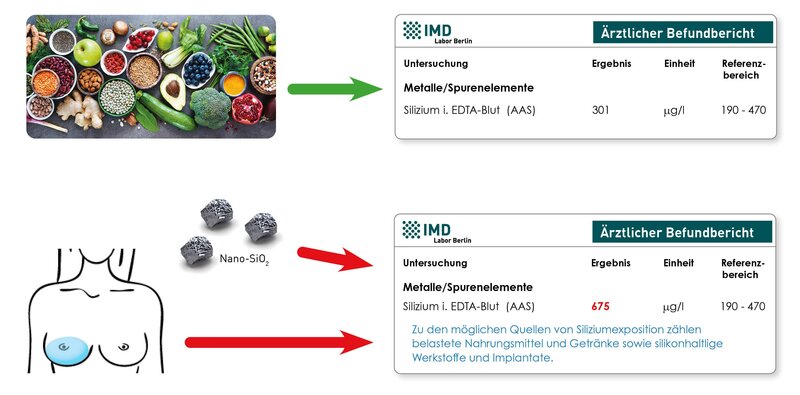

Die Untersuchung von „Silizium im EDTA-Blut“ kann bei dieser Fragestellung einen Hinweis liefern. Silizium ist ein Baustein von Silikon, einer Studie zufolge weisen daher Frauen mit Silikonimplantaten durchschnittlich höhere Silizium-Konzentrationen im Blut auf. Bei erhöhtem Silizium sind allerdings auch andere Expositionsquellen zu berücksichtigen, vor allem die Aufnahme von Siliziumoxid-Nanopartikeln aus Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln. Eine niedrige oder unauffällige Siliziumkonzentration hingegen spricht gegen eine vermehrte Fremdstofffreisetzung aus einem Silikonimplantat.

Gleichzeitig wird Silizium als potentiell essentielles Spurenelement und Antagonist von Aluminiumbelastungen diskutiert. Aufgrund des natürlichen Siliziumgehalts vieler pflanzlicher Nahrungsmittel weisen alle Personen eine messbare Silizium-Konzentration im Blut auf. Ein erhöhter Spiegel kann daher auch Folge der Zufuhr siliziumreicher Nahrungsmittel oder Getränke sein.

Zu geringeren Teilen können in Brustimplantaten auch Metalle wie Nickel, Platin und Zinn enthalten sein. Bei Fremdstofffreisetzung aus schadhaften Implantaten ist daher eine Belastung des umliegenden Gewebes mit diesen Metallen möglich. Ein Anstieg der Konzentrationen im EDTA-Blut wurde jedoch bisher in der Literatur nicht beschrieben.

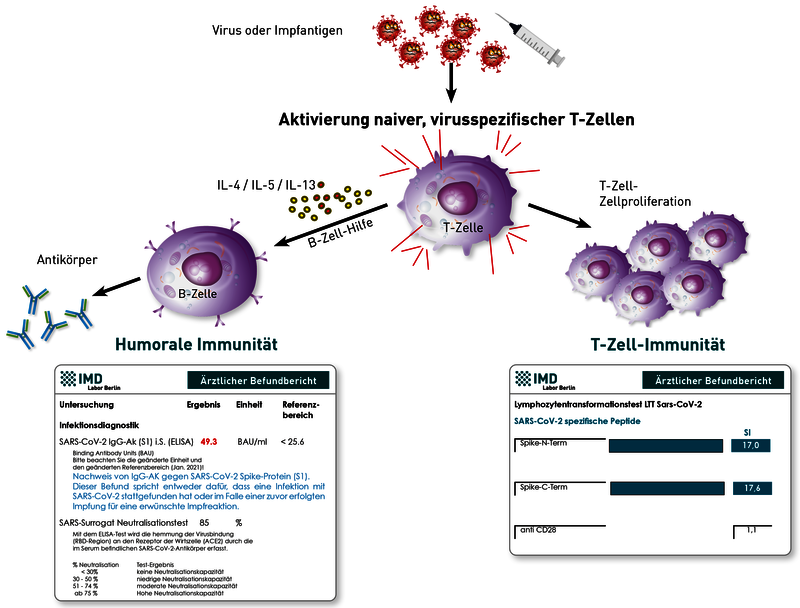

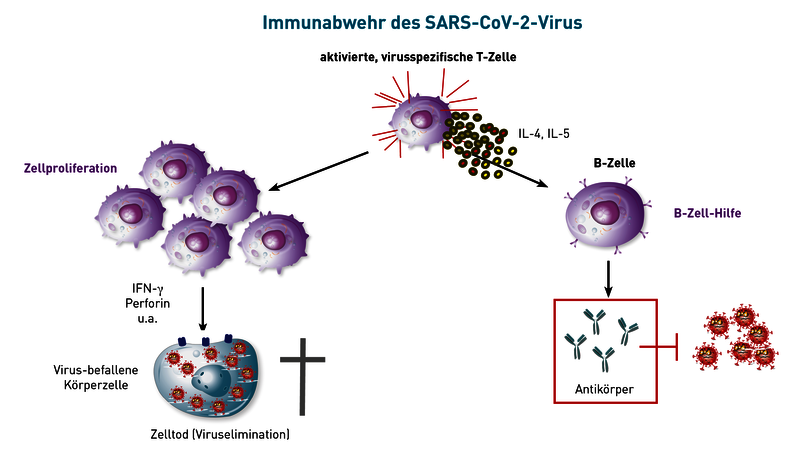

Die Impfung, wie auch die natürliche Infektion, induziert sowohl eine Antikörperantwort (humorale Immunität) als auch SARS-CoV-2-spezifische T-Gedächtniszellen (zelluläre Immunität). Zu deren Nachweis kommen für die humorale Immunität der SARS-CoV-2-IgG-Titer gegen das Spike-Protein (S1) und neuerdings auch der Surrogat-Virus-Neutralisationstest (sVNT), sowie für die zelluläre Immunität der LTT-SARS-CoV-2 in Frage.

Trotz guter Korrelation zwischen dem SARS-CoV-2-IgG(S1)-Titer und der Neutralisationskapazität im sVNT kann der letztgenannte Test aber dennoch, vor allem bei einem niedrigeren IgG-Titer unter 150 BAU/ml, sowie in Grenzbereichen mehr Klarheit schaffen über die tatsächlich schützenden funktionellen Eigenschaften der vorhandenen SARS-CoV-2-IgG (S1)-Antikörper. Andere Antikörper wie SARS-IgG(Nc), -IgA oder -IgM sowie Global- oder Antikörperschnelltests sind lediglich für die Infektionsdiagnostik von Bedeutung, sind aber kein Gradmesser eines immunologischen Schutzes.

Für den Nachweis SARS-CoV-2-spezifischer-T-Gedächtniszellen gibt es sowohl den LTT auf die SARS-CoV-2-Peptide des Spike-Proteins (gemessen wird die Proliferation der Zellen), als auch den Elispot, der die Botenstoffe der T-Zellen misst. Zumindest bei unseren vergleichenden Analysen zeigte der LTT im Vergleich zum Elispot die höhere Sensitivität und Spezifität.

Zu beachten ist, dass die STIKO derzeit eine Laborkontrolle des Impferfolges (noch) nicht empfiehlt. Zum einen hätte eine zu geringe Immunreaktion derzeit auf Grund mangelnder Impfstoffressourcen keine Konsequenz (keine unmittelbare Nachimpfung vorgesehen), zum anderen gibt es aktuell bei keinem der drei Tests definierte Entscheidungsgrenzen, ab wann ein Schutz besteht und wie lange dieser anhält. Das ist auch korrekt. Hier muss man Langzeitstudien abwarten, die heute noch gar nicht vorliegen können. Allerdings können die Resultate der drei genannten Testverfahren auf Grund sehr hoher Spezifität zumindest für jeden persönlich die Aussage treffen, ob das Immunsystem reagiert hat. Ob immunologische Befunde zukünftig eine rechtliche Konsequenz im Sinne eines Immunitätsnachweises haben werden, ist bisher nicht festgelegt. Aktuell trifft das nicht zu.

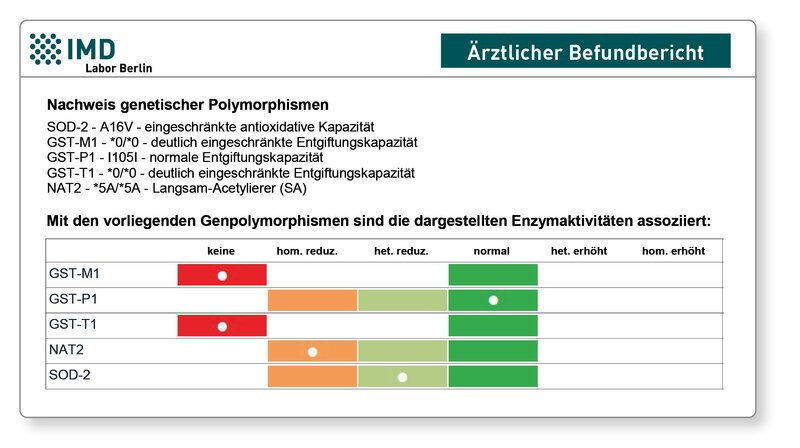

Grundsätzlich lässt die Entgiftungsgenetik Patienten erkennen, die exogene toxische Substanzen weniger effizient abbauen, schlechter ausscheiden und somit zur Anreicherung von Organbelastungen neigen. Gleichermaßen identifizieren die genetischen Untersuchungen aber Patienten, die endogene, durch Zellstress entstehende reaktive Sauerstoffverbindungen unzureichend eliminieren. Diese lebenslange Risikokonstellation zu erkennen, kann Arzt und Patient bei präventiven Ansätzen (Reduktion der Fremdstoffbelastung, Versorgung mit Antioxidantien u.a.) grundlegend unterstützen. Darüber hinaus ergeben sich jedoch auch spezifische praktische Konsequenzen aus den einzelnen Genveränderungen:

CYP-450-Enzyme: Sie sind für die Phase 1 der Metabolisierung von Fremdstoffen verantwortlich. Genetische Polymorphismen können sich daher nicht nur deutlich auf die Wirksamkeit von Medikamenten auswirken (z.B. CYP2D6 und Antidepressiva), sondern z.B. auch auf die Verfügbarkeit von Vitamin D (bei Veränderung von CYP2R1 und CYP24A1). Die Kenntnis der Genetik kann hier helfen, die Dosierung von Medikamenten und Vitamin D zu verbessern.

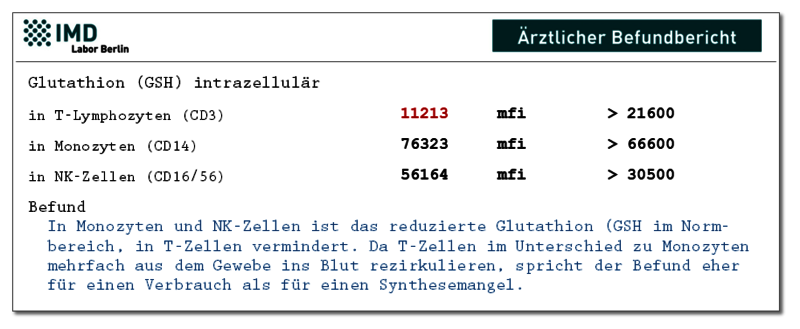

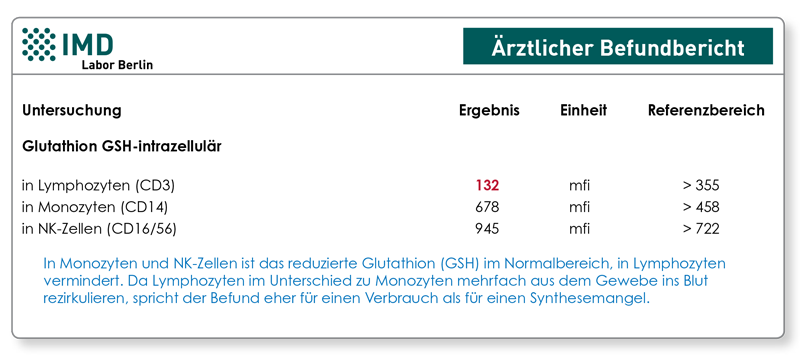

GST-Enzyme und NAT2: Durch die Phase-2-Enzyme werden die in Phase 1 entstandenen Metabolite wasserlöslich / ausscheidbar gemacht. Eine genetische Einschränkung der Aktivität der Phase-2-Enzyme führt dazu, dass in der Phase 1 entstehende (z.T. sogar toxischere) Metabolite weniger effizient eliminiert werden. Für betroffene Patienten kann daher die Intensivierung der Phase 1 durch die Gabe hochdosierter Mikronährstoffe (besonders B-Vitamine) problematisch werden. Das wird dann oft als die Unverträglichkeit von B-Vitaminen erlebt. Wichtige Kofaktoren der Phase 2 sind u.a. Glutathion und weitere Aminosäuren und Selen. Labordiagnostisch werden die Kontrolle von Glutathion intrazellulär, Aminosäuren Stoffwechsel und eine Vollblutmineralanalyse empfohlen.

SOD2: Die mitochondriale Superoxiddismutase neutralisiert reaktive Sauerstoffspezies ("Radikale") in Mitochondrien. Patienten mit genetisch bedingt verminderter Enzymfunktion neigen dazu, oxidativen Stress gerade dann insuffizient abzufangen, wenn der mitochondriale Stoffwechsel gesteigert ist und dienen hier auch der Stoffwechselregulation. Dies tritt bei vermehrtem Energiebedarf der Zelle ein, wie z.B. in Immunzellen bei Entzündung oder in Muskelzellen bei körperlicher Aktivität. Radikale werden für Regulationsprozesse benötigt, aber ein Zuviel bedeutet Oxidativen Stress. Dieser schädigt körpereigene Strukturen, daher ist die Balance wichtig. Eine gute Versorgung mit Antioxidantien (Vitamin C, A, E, Coenzym Q10, Taurin aber auch die alpha-Liponsäure) sollte bei Patienten mit SOD-2-Mangel stets gewährleistet sein.

Die u.g. 5 Enzyme sollten hinsichtlich ihrer Genetik gemeinsam betrachtet werden. Eine Kombination genetisch reduzierter Enzymaktivitäten, z.B. der N-Acetyltransferase 2 (NAT2) und der GST´s hat eine größere Bedeutung.

Bei Patienten mit mehrfach auffälligen Polymorphismen, kann mithilfe folgender Mikronährstoffe eine teilweise Kompensation erreicht werden: Glutathion und Selen, Antioxidantien (Vitamin C, A, E, Coenzym Q10, Taurin, alpha-Liponsäure), über eine Verbesserung der Methylierung (Vitamin B12, Folsäure, SAM) kann die „Ablesbarkeit der Gene“ verbessert werden.

Abb.: Eingeschränkte Funktion der Enzyme GST-M1, GST-T1, NAT2 und SOD-2. Dies spricht für einen grundsätzlich erhöhten Bedarf an Antioxidanzien, eine verzögerte Ausscheidung von Metaboliten der Phase 1 (sowie auch Metallen!).

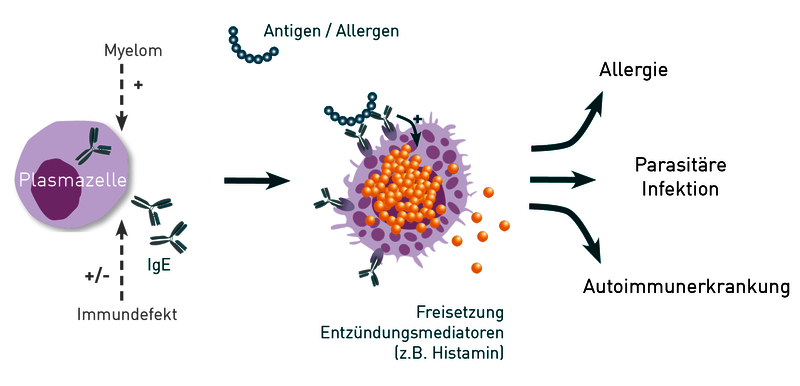

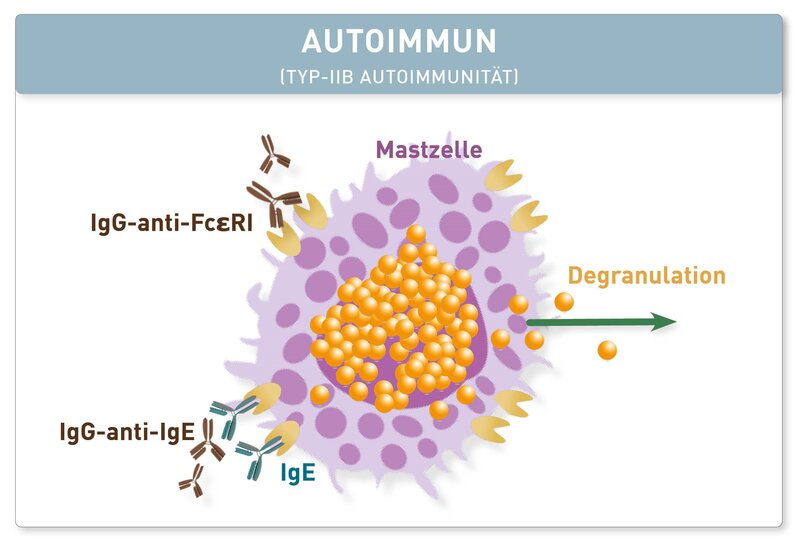

Immunglobulin E (IgE) ist im menschlichen Organismus hauptsächlich an Rezeptoren auf den Oberflächen von Mastzellen sowie von eosinophilen und basophilen Granulozyten gebunden. Seine Hauptfunktion ist die Abwehr von parasitären Infektionen (z.B. Helminthen und Protozoen). Die Bindung passender Antigene an zellgebundene IgE-Antikörper führt zur Ausschüttung von Histamin, Leukotrienen, Prostaglandinen und diversen weiteren proentzündlichen Mediatoren, welche essentiell für die Bekämpfung einer Parasitose sind. Richten sich die IgE-Antikörper fälschlicherweise gegen eigentlich harmlose Substanzen aus unserer Umwelt (z.B. Pollen, Nahrungsmittel), kann das zu Allergien führen. Richten sie sich gegen körpereigene Proteine, können sie Auslöser von Autoimmunerkrankungen (z.B. Urtikaria) sein.

Ist das Gesamt-IgE erhöht, kann das zwar auf eine floride Allergie hindeuten (allergische Rhinitis, Neurodermitis, Asthma oder Nahrungsmittelallergie), dennoch eignet sich das Gesamt-IgE nicht als Screening-Parameter bei Allergie-Verdacht, da es auch bei parasitären Infektionen, Autoimmunerkrankungen sowie diversen Immundefekten und Krebserkrankungen erhöht sein kann.

Liste möglicher assoziierter Erkrankungen

Bei allergologischer Fragestellung sollte daher neben dem Gesamt-IgE immer das spezifische IgE gegen den verdächtigten Auslöser bestimmt werden. Die parallele Untersuchung des Gesamt-IgE ermöglicht in diesem Fall eine optimierte Beurteilung der Ergebnisse. Ein spezifisches IgE ist wahrscheinlich dann von klinischer Relevanz, wenn es über 1% des Gesamt-IgE ausmacht. Auch bei einem erniedrigten Gesamt-IgE sollte eine weitere Abklärung erfolgen, denn dies könnte auf einen variablen Immundefekt hindeuten. Weitere Details über die Relevanz des Gesamt-IgE in der Labordiagnostik bietet Ihnen die neue Diagnostikinformation 341.

Abb.: Zellgebundene IgE-Antikörper erkennen spezifische Antigene und spielen so eine Rolle in der Bekämpfung parasitärer Infektionen aber auch bei Allergien und Autoimmunerkrankungen. Immundefekte und Krebserkrankungen können die Produktion von IgE-Antikörpern durch Plasmazellen beeinflussen.

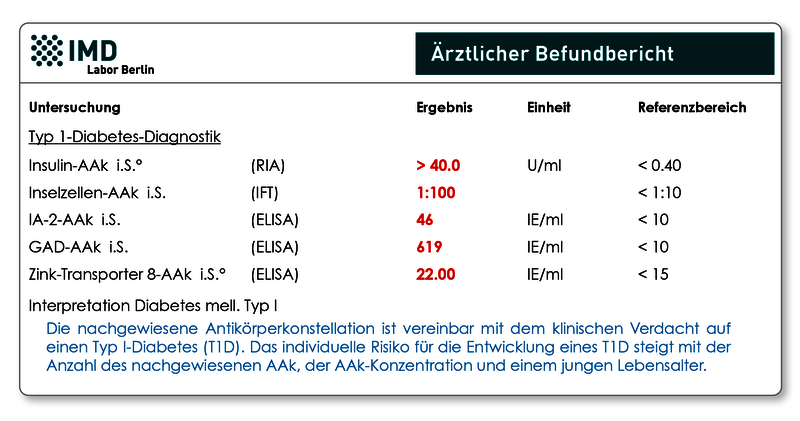

Obwohl wesentlich seltener als der Typ-2-Diabetes, kann der so genannte juvenile Diabetes auch erst im Erwachsenenalter auftreten. Er wird dann als LADA bezeichnet (Latent Autoimmune Diabetes of Adults) und ist für ca. 5-10% aller Diabetesfälle bei Erwachsenen ursächlich. Der LADA beginnt in der Regel abrupt (Tage bis Wochen) mit plötzlich einsetzenden Beschwerden und führt meist nicht sofort zur Insulinpflichtigkeit, weil die Bauchspeicheldrüse noch eingeschränkt Insulin herstellt. Dies erschwert die Abgrenzung zu dem im Erwachsenenalter typischen Typ-2-Diabetes, da die Betroffenen zunächst noch kein Insulin benötigen und auch primär adipös sein können. Die betroffenen Patienten sprechen häufig bereits nach wenigen Monaten nicht mehr auf eine Therapie mit Diät und Antidiabetika an, und eine Insulinbehandlung wird erforderlich. Allein die Bestimmung von Autoantikörpern (AAk) erlaubt sowohl die Differentialdiagnose zwischen Typ 1- und nicht-autoimmunen Diabetesformen, als auch das frühzeitige Erkennen einer Erstmanifestation, die häufig mit einer schweren Stoffwechselentgleisung einhergeht. Die aktuelle Leitlinie (S3-Leitlinie der DDG und AGPD; 2015) empfiehlt die Bestimmung der AAk gegen Insulin, Inselzellen, Glutamat-Decarboxylase (GAD), Tyrosinphosphatase (IA-2) und Zinktransporter 8 (ZnT8).

Wichtige Anhaltspunkte liefern das freie 25-OH-Vitamin-D sowie Genvarianten des Vitamin-D-Metabolismus. Ist das freie Vitamin D unter der Substitution in den Normbereich angestiegen und nur das Gesamt-25OH-Vitamin-D niedrig geblieben, spricht diese Konstellation für eine aktuell ausreichende Versorgung. Eine mögliche Erklärung für das trotzdem niedrige Gesamt 25OH-Vitamin-D wäre ein Polymorphismus im Vitamin-D-bindenden Protein (VDBP-Gen), wodurch sowohl die Konzentration als auch die Affinität des VDBP vermindert sein kann. Das würde bedeuten, dass der Patient weniger „Speicher“ anlegen kann. Sowohl die VDBP-Konzentration im Serum als auch die VDBP-Genetik kann im Labor untersucht werden. Falls jedoch auch das freie Vitamin D unter der Substitution erniedrigt bleibt – und Probleme der enteralen Resorption ausgeschlossen sind – kann die Ursache in genetischen Varianten liegen, die den Vitamin-D-Metabolismus stören. So verlangsamt eine Variante des Enzyms CYP2R1 (25-Hydroxylase) die Synthese von 25OH-Vitamin-D aus dem therapeutisch verabreichten Provitamin D. Ein Polymorphismus im CYP24A1-Gen (24-Hydroxylase) wiederum steigert den Abbau von 25OH-Vitamin-D und 1,25-(OH)2-Vitamin-D zur wirkungslosen Calcitronsäure. Daher führen diese Varianten unabhängig voneinander dazu, dass 25OH-Vitamin-D (sowohl Gesamt- als auch freies) trotz Substitution unzureichend ansteigt. Bei Vorliegen beider Genveränderungen wird der Effekt verstärkt. Während die Analytik des freien Vitamin D, der VDBP-Serumspiegel sowie die VDBP-Genetik bereits am IMD verfügbar war, haben wir nun auch die Genetik des Vitamin-D-Metabolismus (CP2R1- und CYP24A1-Gen) validiert. Weitere Hintergründe und Details finden Sie in unserer Diagnostikinformation „Vitamin D-Stoffwechselgenetik“.

Die Urtikaria ist ein häufiges Krankheitsbild der Haut, bei dem es durch verschiedenartige Auslöser zur vermehrten Freisetzung von vasoaktiven Mediatoren (z.B. Histamin) aus den Haut-Mastzellen kommt. Als Folge entstehen juckende Rötungen, Quaddeln und/oder Angioödeme. Bleiben die Symptome länger als 6 Wochen bestehen, spricht man von einer chronischen Urtikaria. Häufigster Typ ist die Chronisch Spontane Urtikaria (CSU), bei der die Degranulation der Mastzellen oft über autoimmune Mechanismen ausgelöst wird, wie z.B. bei der CSU vom Typ IIb durch IgG-Antikörper, die gegen das körpereigene IgE oder den IgE-Rezeptor gerichtet sind (siehe Abbildung). Das Diagnosekriterium einer Typ-IIb-CSU ist bisher der sogenannte autologe Serumtest, bei dem das patienteneigene Serum in die Haut injiziert und die mögliche Quaddelbildung beobachtet wird. Solche Tests können für den Patienten sehr unangenehm sein und sind z.B. unter Anti-Histaminika-Einnahme beeinträchtigt. Der Basophilen Degranulationstest (BDT) bietet als „in vitro Provokationstest“ entscheidende Vorteile. Sind im Patientenserum die Autoantikörper gegen das auch auf den Basophilen Granulozyten gebundene IgE oder den IgE-Rezeptor vorhanden, so führt dessen Bindung daran unmittelbar zur Freisetzung der klassischen Mediatoren, zu denen auch die Leukotriene gehören. Diese werden im BDT gemessen. Somit kann der risikobehaftete in-vivo-Test vermieden werden. Ist die Typ IIb-CSU nachgewiesen, kann der Behandler seine Therapie dem Schweregrad entsprechend anpassen und z.B. die kontinuierliche Dosis an Antihistaminika erhöhen, da häufiger mit Angioödemen zu rechnen ist. Des Weiteren können Therapien mit anti-IgE-Ak (z.B. Omalizumab, Ligelizumab) zum Einsatz kommen, die direkt die Bindung von IgE an den IgE-Rezeptor erschweren und indirekt zur Verringerung der IgE-Rezeptoren an der Zelloberfläche führen. Aufgrund des hohen Leidensdrucks von CSU- Patienten ist in jedem Fall eine Diagnostik zur Ursachenfindung angeraten. Weitere Details über die CSU und die Durchführung der Laboruntersuchung bietet Ihnen die neue Diagnostikinformation 338.

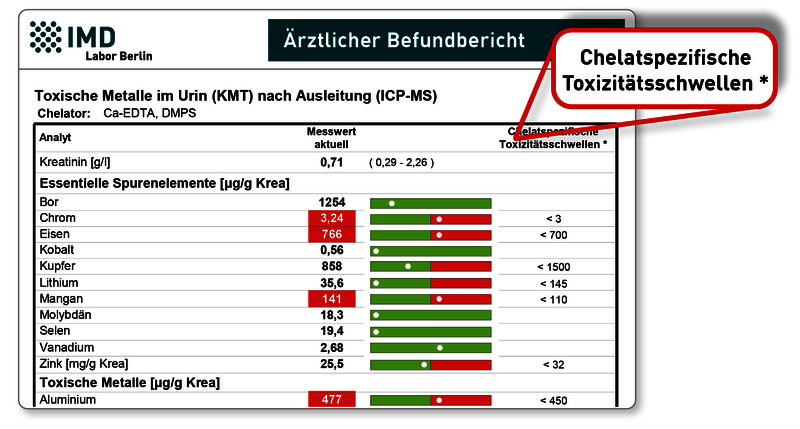

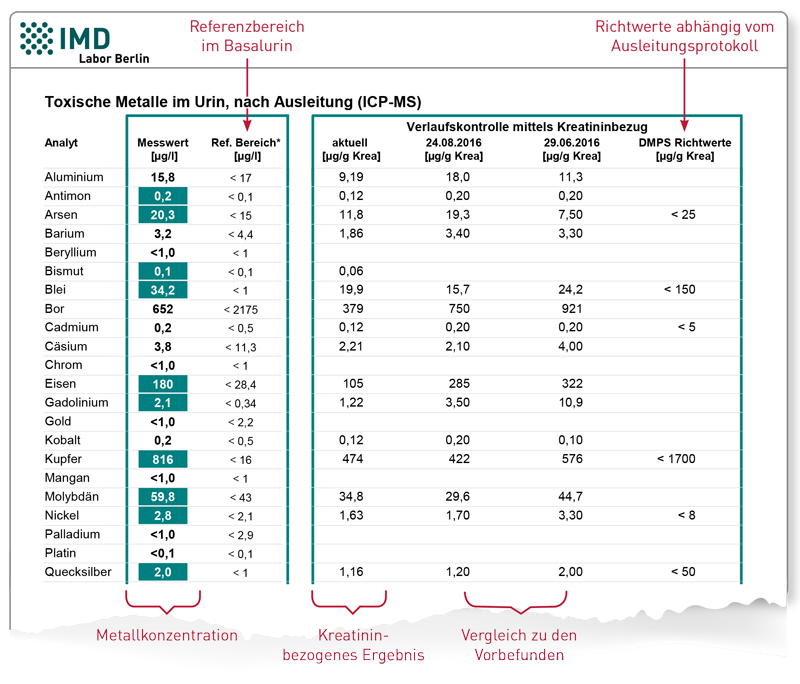

Der wesentliche Unterschied ist der Bezug der Metallwerte auf die „chelatspezifischen Toxizitätsschwellen“, die von der Ärztegesellschaft für Klinische Metalltoxikologie (KMT) für die Chelatierung mit Ca-EDTA+DMPS herausgegeben wurden. Das Chelatierungsprotokoll wird in den Weiterbildungen der KMT gelehrt. Alle Werte werden ausschließlich kreatininbezogen aufgeführt. Dadurch entsteht auf dem Befund Platz für eine grafische Darstellung (Befundbeispiel).

Das herkömmliche IMD-Profil stellt hingegen die im Urin in µg/l gemessenen Metallkonzentrationen ins Zentrum. Diese werden mit den Normbereichen des Basalurins verglichen – farblich hervorgehoben werden alle Konzentrationen, die über einen üblichen Basalurin ansteigen und damit (vermutlich) von einer Belastung des Gewebes herrühren. Die kreatininbezogenen Werte dienen hier der Verlaufskontrolle sowie ggf. einem Abgleich mit „Richtwerten“. Quelle der Richtwerte können die Auswertungen des Toxikologen Max Daunderer sein. Möglich ist es aber ebenso, aus den Messwerten der eigenen Praxis Richtwerte statistisch zu ermitteln, die zum eigenen Ausleitungsprotokoll passen. Falls dies für Sie von Interesse ist, sprechen Sie uns bitte an.

Grundsätzlich kann das „KMT-Profil“ nicht nur für die Ausleitung mit Ca-EDTA+DMPS, sondern auch nach Ausleitung mit anderen Chelatoren dargestellt werden. Es gilt jedoch die Einschränkung, dass bisher Toxizitätsschwellen für andere Chelatoren nicht verfügbar sind und daher nur die von Ca-EDTA+DMPS angezeigt werden können.

Da beide Befunddarstellungen – bei identischer Analytik – unterschiedliche Schwerpunkte haben, bieten wir sie gleichberechtigt an. Zur Anforderung des „KMT-Profils“ bitten wir um Verwendung des neuen Scheins „Metalltoxikologie“, oder alternativ um den handschriftlichen Hinweis „KMT“ neben Analyse 271 auf dem Schein „Spezielle Immundiagnostik“. Das herkömmliche Profil kann wie bisher auf den „Immundiagnostik“-Scheinen angekreuzt werden.

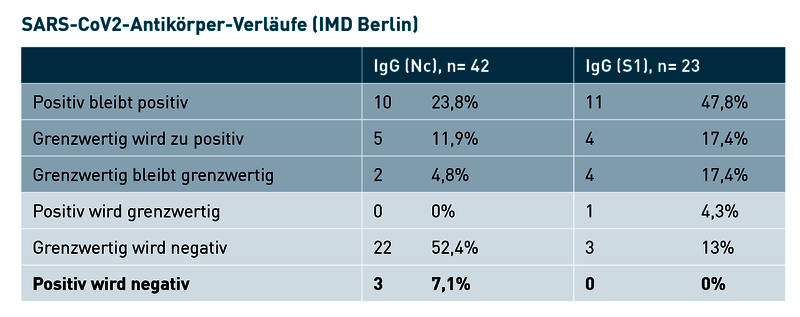

Ja, solche Fälle haben wir und andere beobachtet. Aus unserer Sicht bleibt das aber die Ausnahme, und es ist trotzdem sinnvoll und erfolgversprechend, auch nach Monaten die zurückliegende Infektion über die SARS-CoV2-IgG-Bestimmungen nachzuweisen. IgGs gegen das Spike-Protein (S1) zeigen die höhere Wertigkeit für diese Aussage. Die Angaben über die Häufigkeit dieser „Antikörperverluste“ sind diskrepant und abhängig vom Patientenkollektiv, v.a. von der Symptomstärke, aber auch vom verwendeten Antikörpertest. In der diesbezüglich viel zitierten Wuhan-Studie zeigen 40% der Patienten ohne Symptome, aber nur 12% der Patienten mit Symptomen nach mehr als 3 Monaten einen Verlust des IgGs (Long QX et al., Nature Medicine 2020). In einigen anderen Publikationen werden abfallende Titer gezeigt - in wie vielen Fällen die IgG-Titer aber tatsächlich unter die Nachweisgrenze gefallen sind, d.h. wirklich negativ geworden sind, geht aus den Daten meist nicht hervor. Das ist aber wichtig, weil zum Nachweis der früher stattgefundenen Infektion, die Höhe des Titers weniger wichtig ist als dessen Spezifität. Ebenso wenig zeigen die bisher veröffentlichten Daten, wie hoch die Zahl der lediglich grenzwertig positiven Ergebnisse war, die sich naturgemäß nicht immer bestätigen müssen (siehe Tabelle, hohe Zahl nicht bestätigter grenzwertiger IgG (Nc)-Ergebnisse in unserem Patientenkollektiv).

In unsere Auswertung gingen die am IMD-Berlin untersuchten Patienten ein, bei denen an mindestens 2 Zeitpunkten eine Untersuchung von SARS-CoV2-IgG gemacht wurde und die im Ausgangsbefund ein positives oder grenzwertiges IgG-Ergebnis zeigten. Diese Verläufe zeigen einen deutlichen Unterschied zwischen IgG gegen Nucleocapsid (Nc) und Spike-Protein (S1):

• Grenzwertige oder positive IgG (S1)-Titer bestätigten sich bei 83% der Patienten. Bei 17% zeigte sich ein Rückgang des Titers, jedoch wurden positive Titer in der Kontrolluntersuchung nie negativ.

• Grenzwertige oder positive IgG (Nc)-Titer bestätigten sich hingegen bei nur 40,5% der Patienten. 59,5% zeigten einen Rückgang, darunter auch 3 Patienten, die nach positivem Erstbefund in der Kontrolluntersuchung negativ wurden.

Lesen Sie hier eine ausführliche Diskussion dieser Auswertung.